रोहिणी अग्रवाल हिन्दी कथा की प्रखर आलोचक हैं। अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से रोहिणी अग्रवाल साहित्य की जो पड़ताल करती हैं ,वह आलोचना का एक नया पाठ बन जाता है।

रोहिणी अग्रवाल का हम यहां आलोचना- दृष्टि का एक टुकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं जो प्रज्ञा रोहिणी के सद्य: प्रकाशित उपन्यास के आलोक में विकास के माॅडल की असलियत के साथ हाशिये पर ढकेले गए आम आदमी बनाम देश की आत्मनिर्भरता का फाश करता है। पाठकों को यहां रोहिणी अग्रवाल की critical eye का एक नया आकाश खुलता दिखेगा।

– हरि भटनागर

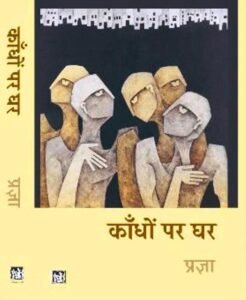

2008 में जब ‘बहरूपिया शहर‘ पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो लगा झुग्गी-झोंपड़ी जीवन के भयावह यथार्थ, संघर्ष और जिजीविषा को लेकर अब इससे बेहतर कोई और रचना नहीं रची जा सकती। इस मान्यता की वजह यह थी कि ‘बहुरूपिया शहर‘ जे. जे. बस्तियों के विस्थापितों एवं तिरस्कृत रहवासियों की तकलीफों, आकांक्षाओं और सपनों का स्वयं उन्हीं की कलम से किया गया प्राथमिक बयान है। संस्मरण, कहानी, कविता, निबंध यानी तमाम साहित्यिक विधाओं में रचित यह पुस्तक साक्षी है कि जिंदगी के हलाहल को पीते हुए उन्होंने व्यवस्था के षड्यंत्रों को भी समझा, और व्यवस्था से लड़ने का माद्दा भी वहीं से अर्जित किया।अपनी राख से फीनिक्स पक्षी की तरह उठना और समय का हमकदम होने की कवायद में हौसलों के नये महाभाष्य रचना ‘बहुरूपिया शहर‘ के वासियों की जिद और पहचान रही है। लेकिन इसी बरस प्रकाशित प्रज्ञा का उपन्यास ‘कांधों पर घर‘ पढ़कर लगा कि तमाम प्रामाणिकता के बावजूद साहित्य में ‘अंतिम सच‘ जैसी कोई चीज नहीं होती। समय अपनी निरंतरता के साथ स्थितियों, समस्याओं और परिवेश में भले ही परिवर्तन करता चले, लेकिन बहुत सी चीज़ें अ-परिवर्तनीय भी रह जाती हैं। उनमें प्रमुख हैं मनुष्य की मनोवृत्तियां जो सभ्यता-संस्कृति का मोहक आवरण ओढ़ कर स्वयं को ‘मनुष्य‘ बनाने की चेष्टा भी करती हैं, और स्वार्थ के चलते दमन-उत्पीड़न-विभाजन जैसी अन्यायकारी नीतियों को गुन-बुन कर आदिम भी बनी रहती हैं। इसलिए हाशिए पर फेंके गए ‘अंतिम व्यक्ति‘ तक पहुंचने का दावा करने वाली लोकतांत्रिक सरकारें भी अंतिम व्यक्ति से किनारा कर ‘अपनों‘ की दुनिया संवारने में लगी रहती हैं।इस प्रक्रिया में संघर्षशील आत्मनिर्भर आवाज की कमर तोड़ना उसका पहला दायित्व हो जाता है। ऐसा न होता तो व्यवस्था मानवीय अस्मिता की न्यूनतम गरिमा की रक्षा हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहती। बार-बार उजाड़ कर पुनर्वास के नाम पर न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित की जा रहीं ये जे. जे. बस्तियां दरअसल विकास की अवधारणा पर लगे सवालिया निशान हैं। उपन्यास इन्हीं सवालों से टकराने की वैचारिक व्यग्रता में समय की बहुआयामी पड़ताल का आयोजन बन जाता है.

साहित्य का प्रस्थान बिंदु भावाभिव्यक्ति है। लेकिन अंतिम लक्ष्य समय के भीतर गहरी पैठ बनाते हुए विचारोद्वेलन के जरिए पाठक का बौद्धिक-मानसिक परिष्कार करना है। परिष्कार की प्रक्रिया स्वयं लेखक के परिष्कृत-संवर्धित हुए बिना संभव नहीं। ‘परिष्कार‘ शब्द को अरस्तू के विरेचन सिद्धांत के अनुगमन पर ‘कैथार्सिस‘ के पर्याय के रूप में नहीं लिया जा सकता। परिष्कार अपने ‘मैं‘ को नि:संग दृष्टि से चीन्हने-खंगालने, पूर्वाग्रहों-दुर्बलताओं के मोहपाश से मुक्त होने की सायास वैचारिक संवेदनात्मक प्रक्रिया है, जो सहानुभूति से समानुभूति की यात्रा तय करती है। इस प्रक्रिया में समय, समाज और ‘आत्म‘ से संवाद है, तो इनके घात-प्रतिघात के कारण व्युत्पन्न विकसनशील जीवन-दृष्टि का अर्जन भी है। जीवन-दृष्टि लेखक के पास विजन, स्वप्न, बेचैनी बनकर आती है और रचना के स्वरूप एवं लक्ष्य को निश्चित दिशा देती चलती है। ‘कांधों पर घर’ दरअसल यदि एक स्तर पर जे.जे. बस्तियों के भयावह यथार्थ का आख्यान है, तो दूसरी तरफ लेखिका के साहित्यिक सरोकारों की उन्नत जमीन भी, जहां वह समय (एक चौथाई सदी) के मनोविज्ञान को पढ़तीं और उसकी कोख में पलने वाली संतान (आगामी समय) की जन्म-कुंडली बांचती भी नजर आती हैं। विकास की अवधारणा के संदर्भ में समकालीन भारतीय राजनीतिक-सामाजिक इतिहास में 1980 के बाद का समय खासा महत्वपूर्ण रहा है। यह वह समय है जो हरित-क्रांति, श्वेत-क्रांति, उद्योग-धंधों, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का अपेक्षाकृत बड़ा और मजबूत ढांचा तैयार करने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे भारत के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। 1982 में एशियाई गेमों के आयोजन की योजना, केबल टीवी और रंगीन टीवी की आमद, राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास और सौंदर्यीकरण की कवायदें अस्सी के दशक को रचने वाली पहलकदमियां थीं। प्रज्ञा इसी जमीन पर खड़े होकर समय को गढ़ने वाली दो ताकतों की शिनाख्त करती हैं – राजनीतिक नीतियां और मीडिया की भूमिका।

गति सिर्फ गतिशीलता को ही जन्म नहीं देती। न ही विकास समग्र विकास का सैलाब बनकर समाज के तमाम वर्गों को समान भाव से आप्लावित करता है। विकास की गति मनमानी और बेढब है। वह जिन कामगारों के कंधों पर सवार होकर आता है, उन्हीं का दोहन कर उन्हें उसे विकास (समृद्धि और सम्मान) से वंचित करता है जिसकी नींव में उनका श्रम, सांस और भविष्य है। जाहिर है हाशिए पर फेंका गया आम आदमी तो पब्लिक डिसकोर्स में अपनी निखूट मानवीय अस्मिता के साथ उपस्थित ही नहीं होता। वह राजनीतिक नीतियों का मोहरा/शिकार है और मीडिया द्वारा प्रोजेक्टेड एक छवि मात्र। प्रज्ञा के पास सुविधा थी कि वह शोध, पत्रकारिता और पर्यटन के जरिए जुटाई गई जानकारियों में भावनात्मकता का मसालेदार छौंक लगाकर झोंपड़पट्टी जीवन को समय के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह दिखा दें। भावना भावुकता में रपट कर लोकप्रिय साहित्य नामक जिस वर्ग की रचना करती है, वह औसत पाठक के बीच अपनी रस-सिद्ध पैठ बनाता चलता है। लेकिन इसके विपरीत प्राथमिक सामग्री-संकलन के बाद प्रज्ञा शोध और पर्यटन को चिंतन-मनन की गझिन विचार-प्रक्रिया में ढालती हैं। यह परकाया प्रवेश का वह आधारभूत बिंदु है जहां शोध के दौरान मिली मानव-आकृतियां चरित्र बनती हैं; कराहें-चीत्कार नुकीले सवाल बनते हैं; और सहानुभूति का बड़प्पन भरा भाव स्वप्नद्रष्टा की बेचैनी में अपना आसमान खोजने बाहर की यात्राएं तय करने लगता है। तदनंतर इस प्रक्रिया में चरित्र और घटनाओं की तनातनी से उपजा संघर्ष दमन और जिजीविषा के पड़ाव से गुजर कर प्रभाव की जिस सघन (इंटेग्रल) गूंज के रूप में पाठक तक पहुंचता है, वही लेखक की रचनात्मकता की जमीन है। जाहिर है इसी बिंदु पर यह उपन्यास समय को बाहर से देखने का उपक्रम न रहकर समय के भीतर उतरने की जोखिम भरी यात्रा बन जाता है।

‘कांधों पर घर‘ उपन्यास, मेरी दृष्टि में, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बेहद सधे ढंग से आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्ता संस्कृति के पैरों चलकर आए उत्तर आधुनिक दर्शन (?) की तीन निष्पत्तियों को प्रश्नांकित करता है।एक, नायक के अंत की घोषणा जो प्रकारांतर से व्यक्ति को चेतन, स्वायत्त इकाई न मान उपभोक्ता की निष्क्रिय मानवीय इयत्ता में रिड्यूस कर देना चाहती है और इस प्रक्रिया में प्रतिरोध की आवाज को कुचल देती है। दूसरे, महावृतांत/ महाख्यान के अंत की घोषणा जो साहित्य की परिधि से विचार और बहुआयामी सामाजिक यथार्थ की विश्लेषणात्मक पड़ताल को खारिज कर उसे स्वाद (आनंद नहीं) की तत्कालिकता में निबद्ध कर डालना चाहती है। तीसरे, स्मृति के अंत की घोषणा जो समय को महज पल में बांट कर मनुष्य को जड़ों से विस्थापित आत्मलिप्त इकाई के रूप में ढाल देना चाहती है ताकि परंपरा, संगठन, संघर्ष और सामूहिक स्वप्न की क्रांतिकारी संभावनाओं को नष्ट किया जा सके। उपन्यास में कथा का संयोजन इस ढंग से किया गया है कि आत्माभिमान और वजूद की लड़ाई में झोंपड़पट्टी हाशिए पर फेंकी गई चीत्कार न रह कर जातीय अस्मिता का जीवंत स्पंदन बन जाती है। तब उपन्यास बीसवीं सदी के पांचवें-छठे दशक में लिखे जाने वाले पृथुल वैचारिक उपन्यासों-सा संश्लिष्ट हो जाता है जिसमें एक-दूसरे से निकलती-मिलती कितनी ही पगडंडियां कितने ही मुकामों की ओर ले चलती हैं। उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है इसके जांबाज जुझारू चरित्र। अपराजेयता और स्वप्नदर्शी ऊर्जा से बुने गए इन चरित्रों को झोंपड़पट्टी के अलावा समाज के सफेदपोश संभ्रांत वर्ग से भी उठाया गया है ताकि समय की कथा को मुकम्मल ढंग से बयां किया जा सके। इस दृष्टि से पूनम, सुगंधा (सोशल एक्टिविस्ट) और उमा (पत्रकार) तीन महत्वपूर्ण चरित्र हैं जो समय और स्थितियों का अतिक्रमण कर अपनी ही संभावनाओं का विस्तार करते हैं। भावुकता से लबरेज सतही प्रेम-कथाएं लिखने वाली पूनम शादी के बाद यमुना पुश्ते में बसी संजय अमर कॉलोनी में आकर जिस तरह एक व्यक्ति, चेतना और संस्था के रूप में उभरती है, वह व्यक्ति को मनुष्य-अस्मिता की ओर ले जाने वाली आरोहण-यात्रा ही है। घटनाप्रधान वर्णनात्मक शैली पूनम सहित तीनों स्त्री-चरित्रों के व्यक्तित्व की संश्लिष्ट परतों को खोलती है जहां क्षमताएं और दुर्बलताएं, द्वंद्व और संकल्प साथ-साथ गुंथे हुए हैं।पूनम में जन-नेता बनने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। अन्याय को न सहना और प्रतिरोध के लिए व्यवस्था से भी टकरा जाना उसे अन्य से विशिष्ट बनाता है। जमीन के कब्जे को लेकर शुरू की गई लड़ाई वैयक्तिकता के घेरे तोड़कर शीघ्र ही बस्ती के सरोकारों से जुड़ जाती है। तब घरेलू हिंसा का मुद्दा हो या नाबालिग लड़कियों को देह-मंडी में बेच आने वाले रैकेट का भंडाफोड़; बस्ती के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की धुन में स्कूल चलाने का दायित्व हो या परवेज समेत बस्ती के ही निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस, प्रशासन और न्यायपालिका से टकराने की दृढ़ता – पूनम कहीं हथियार नहीं डालती। “मैं ही अकेले इस जोखिम में क्यों पड़ूं?” उसके भीतर भी एक सुविधाभोगी निर्णय-दुर्बल स्त्री जीवित है। लेकिन वही तो उसका कुल परिचय नहीं। हौसला और न्याय-चेतना उसे रचने वाली दो अप्रतिम ताकतें हैं। इसलिए सोचती है, “सब आंख मूंदकर सोते रहें तो सुबह कैसे होगी? किसी को तो अंधेरा मिटाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा!” शिक्षा का आलोक फैलाए बिना किसी भी तरह के अंधेरे से लड़ना संभव नहीं। बच्चों के साथ वह आलोक-संधान की यात्रा शुरू करती है। स्थानीय नेता महावीर सिंह की मदद से पहाड़ी पर अस्थायी स्कूल खोलने, बच्चों को अक्षर-ज्ञान के साथ-साथ स्थितियों से जूझने, मानवीय-मूल्यों को समझने-संरक्षित करने और संगठन एवं सह-अस्तित्व की ताकत को समझने का विवेक देना पूनम के स्कूल-अभियान के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो पुश्ते की नई पीढ़ी को दमदार नागरिक बनने की चेतना दे रहे हैं। संस्कार, दृष्टि और विरासत के रूप में वह बच्चों को जो सौंप रही है, वे हैं उसकी निजी कन्विक्शंस कि “संघर्ष जीवन का सत्य है, और सामूहिकता उसका दर्शन।”

पुश्ते की जिंदगी को थान की पटलियों की तरह खोलते हुए प्रज्ञा पूर्ववर्ती हिंदी उपन्यासों ( बसंती, नरककुंड में बास, मुर्दाघर) की तरह यहां के रौरव नरक को भी दिखाती हैं जहां जहालत, गंदगी, असुविधाएं, अपराध, असुरक्षा, गरीबी, भविष्यहीनता और उत्तरोत्तर अमानवीय स्थितियों मे रहते चले जाने की बाध्यता है। ये तमाम प्रकरण झोंपड़पट्टी के रूढ़िबद्ध चित्रण की मानिंद निस्पंद और फार्मूलाबद्ध हो जाते, यदि लेखिका ने नेचू, मुनमुन, परवेज, रामपाल, इमाम साहब, फरीदा, शकील जैसे जीवंत गौण चरित्रों की चित्र-वीथी तैयार न की होती। आयु, लिंग, धर्म, संप्रदाय और पृष्ठभूमि के आधार पर अलग-अलग मानसिकता और परिणतियों का प्रतिनिधित्व करते ये चरित्र समय के भीतर खदबदाती उन आक्रामक प्रवृत्तियों को उभारते हैं जो हमारे समकाल और राजनीतिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को बेहद वल्नरेबल बना रही हैं। प्रज्ञा की व्यंग्य-विदग्धता यहां तनिक रुक कर संघर्ष की त्वरा को तीव्रतर करने के लिए पुश्ते और संभ्रांत सफेदपोश वर्ग को ऑपोजिट बाइनरी के रूप में चित्रित करती है। तब पश्चिमी बंगाल से विस्थापित होकर आई मुस्लिम धर्मावलंबी मुनमुन को ‘बाहर वालों‘ के लिए बांग्लादेशी कहकर टारगेट करना आसान हो जाता है। ठीक इसी तरह जनमानस में व्याप्त उस ग्रंथि (घृणा) पर कसकर प्रहार किया गया है जो मुसलमान को अपराध और आतंक से जोड़कर समाज के अपराधीकरण का ठीकरा उस पर फोड़ना चाहती है और स्वयं बहुसंख्यक (सुरक्षित) होने के मिथ्याभिमान में भरकर सच्चाइयों से मुंह चुराती चलती है। पुलिस द्वारा परवेज के ‘आखेट‘ का हृदयविदारक प्रकरण इसी मंशा से किया गया है। परवेज़ का अपराध महज इतना है कि वह उस अखबार में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जिसने पुश्ते में चल रहे ड्रग माफिया की पोल खोली है।गुपचुप ढंग से महानगर की नसों में ड्रग इंजेक्ट करने वाला माफिया इस खबर से बिलबिला जाता है। उसके तार व्यवस्था के शीर्षतम स्तर से जुड़े हैं। जाहिर है तब सब के साझा स्वार्थ किसी ऐसे ‘शिकार‘ को धर पकड़ने की मुहिम में संकेंद्रित हो जाते हैं जिसे आसानी से ‘अपराधी‘ घोषित-स्वीकृत किया जा सके। मुस्लिम पहचान से युक्त परवेज से उपयुक्त भला और कौन हो सकता है? संस्थाएं जब रक्षक न रहकर भक्षक बन जाएं, तब अपराध-कथाओं को गढ़ना कौन कठिन काम रहता है? आनन-फानन में परवेज़ के पास से ड्रग बरामद की जाती है; तफ्तीश के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर में हुई उसकी मौत को आत्महत्या की कोशिश सिद्ध किया जाता है; पुश्ते वालों के अहिंसक घेराव को हिंसक तोड़फोड़-आगजनी का रूप दिया जाता है; ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाती हैं ताकि वे लोग सार्वजनिक मंच पर परवेज की मौत का सवाल न उठा सकें। साथ ही, अखबारों में पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई की सुर्खियां लगाई जाती हैं कि ड्रग माफिया को पकड़कर प्रशासन ने नगर और भविष्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित कर लिया है। व्यंग्य को करुणा-संवलित प्रतिरोध में ढालने की कला कथा की भीतरी परतों में धड़कते ज्वालामुखी को उभारती चलती है। उपन्यास बार-बार चार्ल्स डिकेंस के औपन्यासिक ‘लघु-मानवों‘ की याद दिलाता है। अलग संदर्भ और यथार्थ के बावजूद नेचू की त्रासदी में ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड की धड़कनें स्पंदित होने लगती हैं जहां समूचा भविष्य अंधा कुआं बन कर डराने लगता है। नेचू मूलतः बेहद हंसमुख, परोपकारी, कर्मठ और मस्तमौला प्राणी है, लेकिन स्थितियां उसे स्वप्न-भंग एवं मोह-भंग के दोहरे अभिशाप में धकेल देती हैं। तब वह अपनी ही विस्तृत परिधि को बिंदु में समेट लेने वाली आत्महंता हताशा का प्रतिरूप बन जाता है जिसे व्यवस्था की दमनकारी नीतियों के कारण तिल-तिल तोड़ा जा रहा है। यहीं प्रज्ञा ‘कांधों पर घर‘ शीर्षक में निहित मर्मांतक वेदना को भी खोलने लगती हैं। वह इस सवाल को सबकी आंख में उंगली डालकर पूछ लेना चाहती हैं कि आखिर पुश्ते के अस्तित्व में आने का मूल कारण क्या है? जाहिर है, महानगर की चाकरी। पहले उनके लिए ‘खुल जा सिम सिम‘ की तरह विकास के दरवाजों को खोलना; फिर उनके घरों, दफ्तरों, गाड़ियों, सड़कों, गटर को साफ करने के लिए खून-पसीना एक करना।‘कृपावश‘ ‘इन्हें‘ सरकारी जमीन पर घर बनाने की इजाजत दी जाती है। नियमानुसार टैक्स आदि की वसूली की जाती है; राशन कार्ड बनाए जाते हैं; वोटर आईडी इशू की जाती है, लेकिन जमीन-मकान से जुड़े कागजों को अंतिम तौर पर मान्यता नहीं दी जाती। वे तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद समय-समय पर जारी सरकारी नीतियों के तहत अवैध ही बने रहते हैं।

यहीं मानो उपन्यास एक और सवाल पूछता है कि सरकार क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संवर्धित करने वाली संवैधानिक व्यवस्था? या क्रोनी केपिटलिज्म के हाथों खेलने वाली अधिनायकवादी संस्था? यदि सरकार कल्याणकारी राज्य व्यवस्था है, तो भू-माफिया के निहित स्वार्थ के चलते क्यों बार-बार पुश्ते के इन्हीं लोगों को सौंदर्यीकरण के नाम पर, हाउसिंग सोसायटी और भव्य मंदिर बनाने के नाम पर विस्थापित किया जाता है? जो देश आजादी के साथ विस्थापन के दंश को झेल कर आगे बढ़ा, क्या वह नहीं जानता कि मनुष्य की मानवीय अस्मिता के समग्र विकास के लिए उसे सुरक्षित परिवेश चाहिए? ऐसा परिवेश जहां व्यवस्था पैरों के नीचे पुख्ता जमीन का एहसास दे ताकि अपने दोनों बाजुओं में संघर्ष की ताकत भरकर वह ऊपर फैले आसमान को थाम सके। विस्थापन की यह आवृत्तिमूलक प्रक्रिया क्या सरकार की उन विभाजनकारी विद्वेषपूर्ण नीतियों को रेखांकित नहीं करती जहां तमाम संसाधनों पर कुछ एक प्रतिशत लोगों के स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश लोगों से उनके हिस्से के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं?

प्रज्ञा की खासियत है कि पैनी राजनीतिक चेतना उनके दृष्टिगत संवेदन को भावुकता में लिथड़ने नहीं देती। इसलिए उनके कथा-चरित्र लघु मानव न रहकर संघर्ष और जिजीविषा का प्रतिरूप बन जाते हैं।वे इस अर्थ में डिकेंस के कालजयी चरित्रों से भिन्न हो जाते हैं कि समय आज बहुत आगे निकल चुका है। डिकेंस के समय की औद्योगीकरण की प्रारंभिक सुगबुगाहटें अब हत्प्रभ कर देने वाले दानवी मशीनी सच्चाइयों की तरह अप्रतिरोध्य नहीं रही हैं। तकनीकी एवं दूरसंचार क्रांति, वृद्ध पूंजीवाद, उपभोक्ता संस्कृति और शिक्षा की सर्वसुलभता ने हाशिए के व्यक्ति को जागरुक भी बनाया है और लोभी भी; श्रमिक भी बनाया है और अपने नागरिक अधिकारों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर संघर्ष करने वाली सांगठनिक इकाई भी। इसलिए बकौल लेखिका, ये चरित्र फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठ-उठ कर जिंदा होते चलते हैं। लेकिन वे मिथक के महिमामंडन में स्वयं को कैद नहीं करते, बल्कि मिथक को जिद और जुनून में ढाल कर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास ‘ओल्ड मैन एंड द सी‘ के जीवट से भरे बूढ़े मछेरे के असमाप्त संघर्ष की अपराजेयता बन जाते हैं।

राजनीतिक चेतना ने प्रज्ञा की दृष्टि को पैना किया है और उपन्यास को संश्लिष्ट। यह दृष्टि उन्हें सतह के नीचे सक्रिय कितने ही सांस्कृतिक प्रभावों और समय के सांघातिक दबावों को समझने की संवेदना देती है। वह सचेष्ट तौर पर वर्तमान को एक खास रंग, संस्कृति और पहचान देने की राजनीतिक कोशिशों की विरोधी हैं और इस विरोध को बेहद रचनात्मक तौर पर उपन्यास में दर्ज करती हैं जहां तमाम हदबंदियों, संकीर्णताओं और विद्वेष का अतिक्रमण कर उनके कथा-चरित्र एक-दूसरे को मनुष्य के रूप में चीन्हते हैं; और मनुष्य बनने की कवायद में अपना संवेदनात्मक परिष्कार करते चलते हैं। यह उपन्यास मानो भारत की बहुवर्णी संस्कृति का ही रूपक है जहां तमाम जातियां, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, बोलियां, संस्कृतियां एक साझेपन के साथ संवाद करती चलती हैं। यह आदान-प्रदान की उस भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा है जिसे घृणा और उन्माद के सहारे आज बलपूर्वक नष्ट करने का राजनीतिक-सांस्कृतिक अभियान चलाया जा रहा है। प्रज्ञा मानकर चलती हैं कि “जिंदगी पंछियों की मानिंद होती है। परवाज ही उसका वजूद है … बहेलिए के हमलावर अंदाज से पंछी की उड़ान भले ही बाधित हो जाए, पर यह बहेलिए का भ्रम है कि उसके वार और घात से पंछी उड़ना भूल जाएगा। उड़ना उसका मूल स्वभाव है और अपने जन्मजात गुण को सींचते चलना पंछी का हुनर है।”

‘कांधों पर घर‘ विचार और विश्लेषण की जमीन पर रचा गया वर्तमान का अन्वयपरक संवेदनात्मक आख्यान है। यह 1980 से 2005 के बीच फैली 25 बरस की कालावधि को एड्रेस करता है और एक तटस्थ स्वप्नदर्शी गोताखोर की तरह समय की भीतरी तहों की शिनाख्त करता है। इस प्रक्रिया में वह कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों पर उंगली रखता चलता है। जैसे 1982 में आयोजित होने वाले नवम एशियन गेम्स और उस दौरान जारी किया गया दो रुपए का सिक्का जो उगते सूरज की जगमगाहट समेटकर एक नए प्रगतिशील युग की आमद का सपना भी है। इस बिंदु को लेखिका समय की नि:संग समीक्षा का बिंदु भी बनाती हैं कि उत्तरोत्तर हमारे विकास की दिशा और मॉडल कहां और क्यों मानवीय नहीं रह गए हैं। इस दृष्टि से वह कुछ महत्वपूर्ण तिथियां-घटनाओं का उल्लेख भी करती हैं जैसे 90 के दशक में उपभोक्ता संस्कृति की आहट, केबल टीवी और रंगीन टीवी की आमद से मनोरंजन और कम्युनिकेशन जगत के स्वरूप का बदलते चलना, जो क्रमशः खबरों की निस्संगता को प्रचार और द्वेष का रूप देने लगा तथा धारावाहिकों के जरिए ग्लैमर, संस्कृति और मूल्य-विचलन को नए मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित करने लगा। दूसरे, 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां। अब तक के चुनावों से अलग इन चुनावों में 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वंस और तज्जन्य धार्मिक उन्माद की दबी-ढकी पुकारें सुनाई देने लगी हैं। बेशक धर्म-जाति के भेद को नकार कर सौहार्दपूर्वक जीते यमुना पुश्ते की इन बस्तियों में धर्म और उन्मद की जहरीली हवाएं नहीं आई हैं, लेकिन नेताओं के भाषणों के बहाने चर्चाएं तो चल ही पड़ी हैं। “धरम की बात बड़ी अच्छी कही थी नेताजी ने। धरम सबसे बड़ी चीज है। हर बात में ऊपर। जेई बात कही कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हम ही माइनॉरिटी हो जाएंगे और उनकी ही मेजोरिटी हो जाएगी। धरम को तो भैया एक ही पार्टी बचा सके।… यही वाले। मंदिर भी तो उनके सिवा कोई ना बनवा सकेगा।” तीसरे, 1998 से 2000 के बीच मेट्रो रेल निर्माण योजना और इसी दौरान दिल्ली के नव-सौंदर्यीकरण हेतु बस्तियों को विस्थापित करने की राजनीतिक जिद। “गरीबी की आड़ में प्राइम लैंड पर कब्जा कर लिया है इन लोगों ने।” उपन्यास लगातार ‘हम‘ और ‘वे‘ की बाइनरीज़ को रेखांकित करता चलता है, जो आज एक दहशतनाक सच के रूप में सामने आ चुका है। चौथे, शाइनिंग इंडिया के चकाचौंध भरे दावे के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स (2010) आयोजित करने का गर्वोन्नत स्वप्न और उसकी तामीर के लिए एक बार फिर विस्थापन-पुनर्वास की अ-मानवीय कवायदें- “ देखिए, जब आप घर साफ करते हैं तो कूड़ा-कर्कट तो निकालते ही हैंन! उसी तरह शहर साफ करेंगे तो कुछ कूड़ा-कर्कट तो हटाना ही होगा। आप जानते हैं न ये सब इल्लीगल कब्जे हैं।… यहां नशे का कारोबार होने लगा है। दादाओं के अड्डे हैं। प्रदूषण बढ़ाने वाली फैक्ट्रियां हैं। अवैध डेयरियां और न जाने कितने तरह के अवैध काम वहां हो रहे हैं।”

दरअसल तथाकथित संभ्रांत भारतीय नागरिक के मन में पलती यह घृणा-ग्रंथि ही सत्ता के तमाम केंद्रों को ताकत देती है कि वे अमानवीय कृत्य करके भी जनप्रिय बने रहें। कहना न होगा कि इसी ग्रंथि के राजनीतिक-सांस्कृतिक परिणाम झुग्गी-झोंपड़ियों के घेरे और उनके बारंबार विस्थापन-पुनर्स्थापना से जुड़ जाते हैं। उपन्यास बेशक ऊपरी तौर पर यमुना पुश्ते की इन बस्तियों की कथा है लेकिन विचार के तौर पर वह अदृश्य भाव से व्यक्ति और व्यवस्था के भीतर निरंतर सक्रिय मनोग्रंथियों की जांच करता है। यही इस उपन्यास की ताकत भी है जो समय को ठहरे हुए जड़ चित्र की तरह नहीं उकेरती, बल्कि उसमें तरंगायित सार्वकालिकता का समावेश कर देती है। उपन्यास में जिस तरह अनीश और भारत न्यूज़ अखबार के जरिए मीडिया की बदलती भूमिका और उत्तरोत्तर विघटन को स्थान दिया गया है, उसे मूल कथा का अविभाज्य अंग न होने की वजह से छोड़ भी जा सकता था। लेकिन चूंकि यह उपन्यास समय का एकांगी चित्र न होकर समय के मनोविज्ञान को पढ़ने का दस्तावेज है, अतः आर्थिक उदारीकरण के ग्लैमर और शाइनिंग इंडिया की चमक के नीचे दबे अंधेरों को देखने की जिद ठान लेता है। मीडिया को लेकर आज जन-मानस में जिस तरह विश्वसनीयता का ह्रास हुआ है और वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका खोकर फासिस्ट ताकत के अनुगामी चेहरे की तरह उभर रहा है, उसके मूल में शिक्षा, विचार, लोकतंत्र, नागरिक चेतना और मूल्य बोध के दरकने की त्रासदी को देखा ज सकता है। उपभोक्ता संस्कृति की बढ़ती भूमिका को व्यक्तिगत तौर पर मैं इस विघटन के लिए उत्तरदायी मानती हूं। उपभोक्ता संस्कृति भारतीय दर्शन की अपरिग्रह वृत्ति का विलोम है। आज संतोष धन को गर्हित चीज माना जाता है। इसे शान-ओ-शौकत के साथ रिप्लेस किया है सर्वभक्षी लालसा ने।उपभोक्ता संस्कृति उपभोग की उत्कटता है। यह सिर्फ भोग-सामग्री का उपभोग ही नहीं करती। भाव, विचार, संवेदना, मूल्य, संबंध का उपभोग करके भी भूखी बनी रहती है। सबसे दारुण तथ्य यह है कि ‘आत्म‘ को तुष्ट करने की लालसा में उपभोक्ता संस्कृति अपनी ही अंतर्निहित संभावनाओं और दृष्टि का उपभोग करते हुए मनुष्य को केंचुआ बना डालती है। भारत न्यूज़ अखबार में कार्यरत अनीश और उमा को ऑपोजिट बाइनरी के रूप में चित्रित कर लेखिका ने मीडिया की भूमिका को समझने का एक अवसर पाठक को दिया है।अपने आदर्श रूप में मीडिया यथार्थ की आंख है, और लोकतंत्र का प्रहरी। लेकिन सिक्कों की खनक और सत्ता का ग्लैमर जब चौकीदार को भोंपू, भक्षक और भगवान बना दे; और घृणा के मवाद को विकास- विश्वास की अजस्र धारा, तब वह अनीश बन कर हर यू टर्न का पैरोकार हो जाता है कि “सिक्के का जो पहलू चमकदार हो, वही असरदार होता है।”

घृणा में भीतर का उबलता आवेश जुड़ जाए तो उन्माद का रूप लेकर वह सार्वजनिक जीवन में पैठ बनाने लगता है। तब रिपोर्टर का विकृत नजरिया जनमानस को प्रभावित करने वाली दहाड़ बन जाता है। अनीश को उपन्यास से बाहर पहचाना क्या जरा भी कठिन है, जब वह कहता है – “देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली के आधे से ज्यादा हिस्से में झुग्गियां हैं और समाज के पैरासाइट की तरह हैं इनमें रहने वाले।मेहनत हम करें, टैक्स हम भरें,और जब उस टैक्स से सुविधाएं बनें तो यह लूट खाएं।… कोई इनको उठा कर बाहर क्यों नहीं फेंक देता?”

उन्माद के समक्ष तर्क नहीं टिकते।इसलिए कि तर्क विवेक और संवेदना को सान कर मनुष्यता की रक्षा में खड़ी वैचारिकता है। उपन्यास 21वीं सदी के अधिसंख्य जीवन से विलुप्त होती होती जाती इस संवेदना को थाम-पुचकार कर पुनः मनुष्य-जीवन के भीतर प्रतिष्ठित कर देना चाहता है। इसलिए मीडिया के विकृत चेहरे के बरक्स मीडिया का सकारात्मक पहलू उजागर करता है। यहां हताशा की गहरी गूंज को बेध कर उद्बोधन का निनाद है ताकि न सुनने वाले कान भी अनसुना कर दिए गए तथ्यों को दृश्य बनाकर संजो सकें – “दिल्ली की आबादी में बेतहाशा वृद्धि को केवल स्लम की ओर मोड़ देना और स्लम्स का अर्थ केवल अपराध से जोड़ देना एकतरफा सोच का नतीजा है। क्या समूची विस्थापित आबादी स्लम्स में समाई है? आम लोगों की यही धारणा बन गई है। हमारा काम इस धारणा को तोड़ने का भी होना चाहिए।… कितनी सरकारें आईं-गईं, पर विस्थापितों में मध्य और उच्च वर्ग में शामिल हो गई आबादी कभी टार्गेट नहीं की गई, जबकि निम्न वर्ग के झुग्गी क्लस्टर्स ही सबको दोषी दिखाई देते हैं।”

‘कांधों पर घर‘ उपन्यास 2004 में ‘न्यू इंडिया‘ के सपने से जगमगाते ‘इंडिया शाइनिंग‘ के नेपथ्य में चले जाने की कथा के साथ समाप्त होता है। लेकिन जिस प्रकार मौत के बाद भी जीवन गतिशील रहता है. उसी तरह कथाकृति जब पन्नों की कैद से मुक्त होती है, तब नए समय में नई परिस्थितियों के अधीन स्वयं को पुनर्रचित करती चलती है। साहित्य दरअसल रचनाकार की ही कृति नहीं है। वह असमाप्त ग्रंथ है जिसे आलोचक (सृजनशील गंभीर पाठक) निरंतर रचता चलता है। रचना चूंकि समय के मनोविज्ञान के भीतर धंस कर रचयिता की आंख से देखा गया यथार्थ के एक सुनिश्चित काल-खंड का ड्राफ्ट है, अतः उस ड्राफ्ट को आलोचक अपने विशिष्ट भावबोध, ज्ञानबोध, दृष्टि एवं वैचारिक संवेदन के साथ नया रूप देता चलता है। वह कृति का सह-सर्जक भी है और उसकी भीतरी तहों में अंतर्निहित स्वर-लहरियों का विस्तारक भी। इस दृष्टि से मुझे यह उपन्यास बेहद मानीखेज लगता है कि वह कृति में निबद्ध काल-सीमा (1980-2005) का अतिक्रमण कर उपन्यास के रचनाकाल (2024) की आक्रामक हुंकारों को इसकी तमाम साजिशों के साथ पकड़ने की कोशिश करता है। तकनीकी क्रांति और दूरसंचार क्रांति के युग में वर्चुअल रियलिटी ने जमीनी यथार्थ को ग्रस लिया है। अपने-अपने द्वीपों में कैद होकर हम उन्माद की डोंगियां लेकर छोटे से घेरों में तैरते फिरते हैं, और किन्ही अदृश्य स्रोतों द्वारा बनाकर ठेले गए नैरेटिव (भ्रांत सत्य) को व्हाट्सएप के जरिए आगे ठेलते चलते हैं। इस नैरेटिव में स्लम्स को अपराध का अड्डा बना दिया जाना आम बात है। तब इन तथ्यों को बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है कि अमेरिका का दास प्रथा समाप्ति आंदोलन इन्हीं झोंपड़पट्टियों से शुरु हुआ खा; कि हारलेम बस्ती से ही 1920 के दशक में अफ्रीकी-अमरीकी काले लोगों ने नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन शुरु कर इसे जातीय अस्मिता और मानवाधिकारों का रूप दिया; कि मुंबई की धारावी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती है जो घर-घर चल रहे चमड़ा, टैरोकोटा आदि कुटीर उद्योगों के बल पर प्रति वर्ष एक बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है।

यह याद रखना जरूरी है कि दमन-तंत्र अजर-अमर नहीं होता। उसकी ताकत जनता के सहनशील धीरज में छिपी है। इसलिए विस्थापन के अंतिम पल में पराजय और संघर्ष के बीच झूलती पूनम जब स्वयं से सवाल करती है कि “क्या हमारा कुछ भी नहीं है? न पानी, न जमीन, न हवा, न आसमान। आखिर हम किस देश में रहते हैं? हमारे होने से किसी को कुछ भी फर्क पड़ता है?” तो अपनी अनुगूंज में यह सवाल सवाल न रहकर प्रतिकार की टंकार बन जाता है कि “यह लड़ाई मेरे और तुम्हारे अधिकार की है।” कौन नहीं जानता कि 73 ईसा पूर्व सदी में स्पार्टाकस की मुट्ठी भर गुलाम साथियों के संग शुरू की गई मुक्ति की असफल लड़ाई मानवाधिकार की आदिम गूंज ही है। उपन्यास अपने अंतिम प्रभाव में भारतीय समाज की अंतर्ग्रंथित बुनावट को समझने का अवसर भी देता है कि क्यों जाति, धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध भारतीय इतिहास में संगठित मुक्तिकामी आंदोलन नहीं हुए? कि क्यों संघर्ष और जिजीविषा का प्रतिरूप होते हुए भी दलित-दमित अस्मिताएं मानवाधिकारों को स्थगित करते हुए पलायन की पतली पगडंडियों में डेरा डालने लगती हैं? कि सत्ता को अधिनायकवादी स्वरूप देने में पोस्टपोन (मुल्तवी) कर दिए गए हौसलों की भी क्या कोई भूमिका नहीं?

रोहिणी अग्रवाल

9416053847

प्रज्ञा

तक़सीम , मन्नत टेलर्स , रज्जो मिस्त्री , मालूशाही मेरा छलिया बुरांश प्रकाशित कहानी संग्रह। गूदड़ बस्ती , धर्मपुर लॉज, काँधों पर घर प्रकाशित उपन्यास।

नाट्य आलोचना से सम्बंधित किताबें : 1۔ नुक्कड़ नाटक : रचना और प्रस्तुति ,2 जनता के बीच : जनता की बात,(सम्पा) नुक्कड़ नाटक संग्रह ,3 नाटक से सम्वाद, 4 नाटक : पाठ और मंचन ,5 कथा एक अंक की,6 हिन्दी नाटक: स्त्री संदर्भ।

सामाजिक सरोकारों पर आधारित कथेतर गद्य की किताब – आईने के सामने

भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रथम पुरस्कार, मीरा स्मृति पुरस्कार ,

महेंद्र प्रताप स्वर्ण सम्मान, शिवना अन्तर्राष्ट्रीय कथा सम्मान ,पृथ्वीनाथभान साहित्य सम्मान , प्रतिलिपि कथा सम्मान, स्टोरी मिरर कथा सम्मान, व्यंग्य यात्रा रचना पुरस्कार।

दिल्ली से प्रकाशित ‘समय सूत्रधार ‘ पत्रिका के सम्पादन से सम्बद्ध रहीं।

सम्प्रति : प्रोफ़ेसर हिंदी विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Discover more from रचना समय

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

बहुत ही सार्थक और सारगर्भित लेख । यह उपन्यास उन तमाम आमजन मानस के इच्छाओ , आकांक्षाओ का जीवंत दस्तावेज है । जो ग्रामीण परिवेश से निकल कर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं ।

कंधों ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में

बहुत बहुत सार्थक और सारगर्भित लेख ।

इस उपन्यास में उस समाज को उजागर करने का प्रयास किया गया है जो हाशिए पर था और बहुत पीछे छूट गया था । उस विषय को आधार बनाकर बड़े ही सशक्त और पुरजोर तरीके से लेखिका ने अपनी लेखनी चलाई है । इस उपन्यास में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के जीवन की यथार्थ वर्णन किया है । यह उपन्यास आमजन मानस इच्छा,आकांशा,पीड़ा और उनकी करुण गाथा का जीवंत दस्तावेज है।