मुंशी प्रेमचंद के बाद जो कथा पीढ़ी सक्रिय रही, उनमें अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, उपेन्द्रनाथ अश्क के साथ जगन्नाथ प्रसाद चौबे ‘वनमाली’ का नाम भारी आदर के साथ लिया जाता है। वनमाली कथाकार के साथ शिक्षाविद थे। 1934 में ‘ जिल्दसाज़ ‘ शीर्षक से उनकी पहली कहानी प्रकाश में आई जो शीर्षस्थ साहित्यिक पत्रिका विश्वमित्र में छपी। इसके बाद तकरीबन पच्चीस वर्षों तक वनमाली की बहुतेरी कहानियां साहित्यिक हलकों में छाई रहीं। कथा के साथ वनमाली कथा- आलोचना के विमर्शकार और शिक्षाविद के रूप में भी चर्चित रहे। 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया।

साहित्य के विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के लिए वनमाली आज प्रकाश – स्तंभ की तरह हैं।

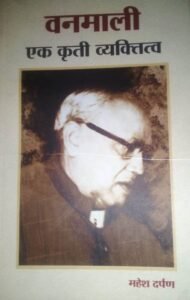

महेश दर्पण ने हाल ही में वनमाली की जीवनी लिखी है।इसका एक अंश हम यहां स्मरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। -हरि भटनागर

व्यंग्यकार वनमाली:

जैसे वनमाली के कथाकार को आलोचकीय उपेक्षा मिली, उसी तरह उनके व्यंग्यकार पर भी अध्येताओं की नज़र समय से नहीं पड़ी। सुपरिचित व्यंग्यकार-कथाकार डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी ने बहुत बाद में, उनके व्यंग्य उपलब्ध होने पर उन्हें एक मुकम्मल व्यंग्यकार कहा। यह उनके व्यंग्यकार की पहचान की पहल मानी जा सकती है। उनका यह कहना सही लगता है- ‘‘वनमाली समय के जिस कालखण्ड में सक्रिय रहे उस समय हिन्दी भाषा में व्यंग्यकार नामक प्रजाति का विधिवत जन्म नहीं हुआ था, और ‘व्यंग्य’ को लगभग विधागत दर्ज़ा मिलने की बात तो तब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो व्यंग्य के लिए हिन्दी भाषा में व्याप्त ऐसे बंजर माहौल में तब इतनी बढ़िया कहानियाँ लिखने वाले शख़्स से यह प्रत्याशित भी नहीं था कि वह पूरी-पूरी व्यंग्य रचनाएं भी लिखे या लिख सकता है।…उनकी छह व्यंग्य रचनाएं पढ़ रहा था तो एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य में पड़ गया।’’

इस व्यंग्य-आलोचक की दृष्टि में ये संपूर्ण व्यंग्य रचनाएं हैं। वह मानते हैं, और इससे शायद ही किसी की असहमति हो कि इनमें व्यंग्य के वे समस्त उपादान मौजूद हैं, जिनको हम आज के अनेक स्वनामधन्य व्यंग्यकारों की रचनाओं में भी देखने को तरस जाते हैं। आखिर क्या है इन व्यंग्य रचनाओं में? डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी के अनुसार- ‘‘बेहद सधे तथा नियंत्रित अंदाज में लिखी वनमाली जी की ये व्यंग्य रचनाएं इस बात के प्रमाण हैं कि वनमाली जी के पास व्यंग्य का एक पूरा सौंदर्यशास्त्र ही मौजूद था। उन्होंने एक सम्पूर्ण व्यंग्यकार के विश्वास तथा कुशलता से इन व्यंग्य रचनाओं को लिखा है।’’

यह आलोचक व्यंग्य को भाषा, बिंब योजना तथा सौंदर्यशास्त्र के कोण से कविता के निकट बताते हुए वनमाली के व्यंग्य का सामर्थ्य प्रस्तुत करता है- ‘‘वनमाली के ये व्यंग्य विषय, भाषा, शैली तथा कलापक्ष के लिहाज से आपस में इतने भिन्न हैं मानो वनमालीजी ने मात्र छह रचनाओं में ही बहुरंगी व्यंग्य संसार रच डालने की ठानी हो। वे इसमें किसी हद तक सफल भी हुए हैं।’’

वह इनमें व्यंग्य के विविध रूपों के दर्शन करते हैं। व्यंग्य कथाएं, फंतासी, लघुकथाएं और व्यंग्य निबन्ध। वह इनकी विषयवस्तु के साथ ही लेखकीय दृष्टि की सराहना करते दीखते हैं। सबसे बड़ी बात, जो डॉ. चतुर्वेदी ने पकड़ी है, वह है लेखक का अलग से कोई बयान दर्ज़ न करना। उनकी यह मान्यता समीचीन है कि वनमाली की व्यंग्य रचना में ही बहुत से बयान अंतर्निहित रहते हैं।

एक अन्य विशेषता इस आलोचक को वनमाली के व्यंग्य में नज़र आती है, जिसे वह ‘आप्त वाक्यों की छटा’ कहते हैं- ‘‘व्यंग्य रचनाओं में ये आप्त वाक्य पूरी शिद्दत से मौजूद हैं जो रचना के सौंदर्य तथा व्यंग्य की मार को द्विगुणित कर देते हैं।’’ वह अनेक आप्त वाक्यों का बाकायदा उल्लेख भी करते हैं। कहना आवश्यक है कि ये वे जरूरी नुक्ते हैं, जिन्हें ज्ञान चतुर्वेदी ने वनमाली के व्यंग्य के पाठ के संदर्भ में पहली बार सामने रखा है।

तीसरा ध्रुव

विष्णु खरे ने वनमाली की कहानियों में तीसरा ध्रुव व्यंग्य के रूप में देखा है। ये व्यंग्य रचनाकाल की दृष्टि से सन् 1952 के हैं। इनमें वह परसाई के व्यंग्य लेखन का बीज-रूप देखते हैं। उनकी प्रशंसाभरी हैरानी देखते ही बनती है- ‘‘वे इतना भयानक ढंग से प्रासंगिक हैं और वे इतने साहस से भरे हुए हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें उस वक्त क्यों नहीं सराहा गया? और फिर ये मेरी थीसिस को मजबूत करता है। क्योंकि थीसिस मेरी यह है कि वनमाली अपने समय से आगे क्यों देखते हैं? वे वो लिख रहे थे, जो उस समय एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता था।’’

विष्णु खरे के विचार में वनमाली के चार ही व्यंग्य आते हैं- ‘एक रंग’ के ‘कम्यूनिस्ट’, ‘रामलीला मैनेजर’, ‘स्वराज्य’ और ‘जनता की सरकार’। पहले व्यंग्य ‘कम्यूनिस्ट’ में हालांकि वह व्यंग्य की आत्मा को पकड़ लेते हैं, किंतु मातहत क्लर्क के संवाद को भूलवश गलत पढ़ जाते हैं। उनके अनुसार मातहत क्लर्क अपने बॉस से विद्रोह कर जो कुछ कहता है, उसमें उसका टैक्सपेयर होना महत्वपूर्ण है। किंतु वह उसके मुंह से निकले संवाद ‘मैं टैक्सपेयर नहीं हूं’ पढ़ जाते हैं। सिवाय इसके, वह इस व्यंग्य की रीडिंग ठीक करते हैं और पाते हैं कि जो मातहत अपने बॉस की जी हुजूरी नहीं करेगा, उसे कम्यूनिस्ट करार दे दिया जाएगा और उसे दंड भुगतने पर मजबूर होना होगा।

‘स्वराज्य’ को पढ़कर उन्हें रघुवीर सहाय की कविता स्मरण हो आती है। उस वक्त में वनमाली के व्यंग्य के तेवर उन्हें चकित करते हैं। उनकी इस मान्यता से कौन सहमत न होगा कि व्यंग्य को वह बार-बार अपनी रचनाओं में आत्मविश्लेषण का औजार बनाते हैं। उसे वह नायक द्वारा अपनी परतें छीलते जाना कहते हैं।

कहानी के बाद व्यंग्य

वनमाली के बिखरे पड़े और करीब-करीब गुमशुदा व्यंग्य उनके पुत्र संतोष चौबे के कारण ही सामने आये। उनका कहना है कि आगे चलकर वनमाली ने व्यंग्य को ही अपनी केंद्रीय विधा बनाया। वनमाली ने ऐसा क्यों किया होगा? इस प्रश्न का उत्तर उनके कतिपय उपलब्ध व्यंग्य दे देते हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ और व्यंग्य भी शोधार्थियों को खोज करने पर हासिल हो जाएं।

संतोष चौबे ‘खरबूजे’ और ‘डालडा’ शीर्षक व्यंग्यों में वनमाली के व्यंग्य लेखन की एक प्रवृत्ति ठीक ही देख पाए हैं। उनका यह कहना सही है- ‘‘आजादी के बाद का कुछ समय भले ही आदर्शवाद और नवनिर्माण के जज़्बे से ओत-प्रोत रहा हो, जल्द ही देश में उन प्रवृत्तियों ने घर कर लिया जो समाज और व्यक्ति के हित में नहीं थीं। साठ और सत्तर के दशक को नेहरूवादी विकास से मोहभंग का दशक माना जाता है। भ्रष्टाचार तब हर क्षेत्र में तेजी से जड़ जमाने लगा था। ‘खरबूजे’ और ‘डालडा’ उसी प्रवृत्ति को उघाड़ते हैं।’’

‘डालडा’ में वह हमारे आज के समय की उपभोक्तावादी समाज की आहट एकदम सही पकड़ते हैं। वह तभी जानते थे कि ऐसे समाज में विज्ञापन का ऐसा बोलबाला होगा कि उसके दम पर कुछ भी बेचा जा सकेगा। इस ‘कुछ भी’ में बहुत कुछ ऐसा है जो ईमान तक अपनी पहुंच रखता है।

यह आलोचक ‘जनता की सरकार’ में मजबूरी के मायने मर्जी की व्यंजना को ही नहीं, ‘कम्यूनिस्ट’ के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले को कम्यूनिस्ट घोषित कर दंडित कर देने और ‘रामलीला-मैनेजर’ में मंत्री के आगमन पर उसके स्वागत को एक रामलीला के रूप में देखने के साथ ही ‘स्वराज्य’ की परिभाषा हम्मालों के सरदार की समझ में न आना के निहितार्थ को बखूबी सामने रखता है।

उसकी मान्यता है कि ‘‘अपने व्यंग्य लेखों में वनमाली अपनी धारदार शैली में अपने समय की विडंबनाओं को परत दर परत खोलते जाते हैं। उनकी सवंाद शैली को आगे चलकर कई व्यंग्यकारों ने अपनाया।’’

परख में व्यंग्य

‘दो चेहरे’ एक कथात्मक व्यंग्य है। इसकी शुरुआत भले ही व्यंग्यपरक ऑब्जर्वेशन से होती है- ‘‘आज आदमी एक है, लेकिन चेहरे दो हो गये हैं। एक गुड़ खाने वाला, दूसरा गुलगुलों से परहेज़ दिखाने वाला।’’ इस व्यंग्यकार की रेंज तो देखिए, वह जगत-नियन्ता को भी बख्शने को तैयार नहीं। इंसान की इस हालत के लिए वह उसमें भी दोष निकाल देता है। आप उसकी बारीकी में जाकर कुछ निर्णायक सोंचे, इससे पूर्व ही वह एक किस्से की कहन की शरण ले लेता है। बताता है कि शुरुआती पीठिका इसी किस्से के लिए तो है! इस पीठिका का आधार है- जगतनियन्ता ने जिसको तबीयत बख्शी है, उससे हैसियत का सहारा छीन लिया है।

किस्सा कपड़े की दुकान पर अपनी पसंद का कपड़ा देखने वाले का है। दुकान के माहौल और सेठ जी की व्यावहारिकता का है। कपड़ा पसंद का हो, पर हैसियत उसे खरीदने की न हो, तो जै गोपाल कह निकल लेने में ही भलाई है। पर किस्सा कोई इतना ही थोड़े है! अब उसमें असल हैसियत खुलने को है दोनों पक्षों की। नाटकीय परिवर्तन यह कि कपड़े वाले सेठ को न्याय चाहिए, और वह मिलेगा उसी शख्स के यहाँ जो महंगा होने के कारण पसंद का कपड़ा न खरीद सका था। जाहिर है, उसका काम न्याय देखने का है। सेठ की व्याहारिकता उसे काम निकालने की जुगत सुझा देती है। वह सेठ के यहाँ सस्ते में मिले कपड़े की खबर के बहाने पहुंच जाता है। उसका पहुंचना और संवादों की नाटकीयता देखने लायक है। इसी के बीच न्याय मुहैया कराने वाले साहब की नीयत भी खुल जाती है और सेठ की व उसके आदमी की चतुराई भी। औने-पौने दाम में मिला, तो पूरी बारह कमीजें बनवा डालीं। दर्जी घर पर दे गया और बिल का जिक्र तक न हुआ।

चुपके से ये किस्सा आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार का रूप उघाड़ने लगता है। न्याय चाहने वाला है कमीज़ का दाता सेठ।

किस्सा कहता है कि रिश्वत देने वाले की ज़बान भी बदल जाती है। वह कष्ट करने नहीं, देने पहुंचता है- ‘‘अपनी अदालत में मेरा एक मामला है। लेकिन मुझे तो दुकान में बहुत काम है। इसीलिए मैंने सोचा कि हुजू़र को बता आऊँ। वैसे मेरा एक आदमी यहाँ है ही।’’ सेठ जी के, गाड़ी में बैठ प्रस्थान करने के बाद वनमाली का मास्टर स्ट्रोक आता है- ‘‘लेकिन साहब तो अपने बदन की कमीज़ में गिरफ़्तार थे।’’

कायदे से किस्सा यहाँ संपन्न ही हो जाता है। पर इस व्यंग्यकार को तो अपने समय के इंसान की चेतना को भी जगाना है न! वह अंतिम पैराग्राफ में कहता है- ‘‘आदमी की अदालत में गिरफ़्तारी के बाद जमानत की सहूलियत है, पैरवी के लिए गुंजाइश है और सफेद को काला और काले को सफेद करने की भी डौल है, लेकिन दिल की अदालत के कायदे-कानून क्या हैं और दो चेहरे के जुर्म में फंसे दोषी के लिए क्या सज़ा है, यह मुझे मालूम नहीं। इसलिए किस्से को यहीं खत्म कर आप से छुट्टी लेता हूूं।’’

दो वाक्य का यह अंतिम पैराग्राफ चौंकाता है। व्यंग्यकार चाहता तो वाक्यों को छोटा भी कर सकता था, किंतु वह पहले वाक्य को इंसानी सोच के ऊहापोह से जोड़कर एक सांस में आकार देता है। जैसे वह व्यंग्य लिख न रहा हो, एक किस्सा सुना रहा हो। किस्सा, जिसके अंत मंे दिल की अदालत के कायदे-कानून जानने की त्वरा और बेचैनी हो। बेचैनी तो हो, पर किस्से का समाहार किस्सा सुनाने वाला खुद न करना चाहता हो।

इस किस्से की खुसूसियत यही है कि यह पाठकों को अपनी सोच में शामिल कर एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना लेता है। पूरा किस्सा सुन या पढ़ लेने के बाद आप फिर से उस पर शुरुआत से ही सोचने लग जाते हैं- ‘आदमी एक है, लेकिन चेहरे दो हो गए हैं- एक गुड़ खाने वाला, दूसरा गुलगुलों से परहेज़ दिखाने वाला…।’

कोई अतिरिक्त कथन नहीं। उलझन नहीं। बात में बात और व्यंग्य का व्यंग्य। समय के पतन की सच्ची तस्वीर। आप याद करें- विष्णु प्रभाकर की ‘धरती अब भी घूम रही है’। इस दृष्टि से भी वनमाली पहल करने वाले माने जाएंगे। यही वज़ह है कि सन् 1951 में प्रकाशित यह व्यंग्य ऐतिहासिक महत्व का हो जाता है।

एक रंग

व्यंग्य में किस्से की कहन होते हुए भी वनमाली विस्तार में न जाकर संक्षिप्ति से काम लेते हैं। ‘एक रंग’ में वह ऐसे ही कुछ किस्से अपने समय के शासन अर्थात् व्यवस्था के सुनाते हैं।

पहला किस्सा ‘कम्यूनिस्ट’ शीर्षक से है। इसका प्रमुख चरित्र एक सहायक स्टेशन मास्टर है, जिसने डी.सी.ओ. से प्रार्थना की है कि उसे गार्ड की जगह मिल जाये तो मेहरबानी हो। डी.सी.ओ. साहब की व्यस्तता में इस प्रार्थना को जगह कहां से मिले? यह व्यस्तता और फाइलबाज़ी ही आजाद भारत में ब्यूरोकेसी के निर्मम चरित्र का निर्माण करती है। इसे न काम में देरी की परवाह रहती है और न किसी के प्रति सद्भाव की। यही वज़ह है कि साल भर बाद स्टेशन मास्टर को इत्तला दी जाती है कि जगह खाली होने पर सूचना भेजी जाएगी, लिस्ट में वह अभी आठवें नंबर पर है। देखते-देखते डेड़ साल निकल जाता है। स्टेशन मास्टर फिर विनम्र भाषा में एक अर्जी डालता है।

यह व्यंग्य कथा बताती है कि उसके इस व्यवहार को जल्दी मचाना माना जाता है, इससे उसका केस खराब हो सकता है। पर आठवें से नंबर तेईसवाँ कैसे हो गया, यह पूछना भी उसका हक नहीं। और बड़े अफसर से उसी के दफ्तर में गोलमाल की बात करना तो सरासर बेअदबी है। अधीनस्थ उससे सवाल नहीं कर सकता। पर यह व्यंग्य वनमाली का है। यहां अधीनस्थ बराबर की टक्कर लेता है- ‘‘नहीं सर, मैं आपके अधीन कर्मचारी हूं। इससे आपका हुक्म बजा लाने को मजबूर हूँ। लेकिन मैं एक ‘टैक्सपेयर’ भी हूं। इसलिए अपना अधिकार भी समझता हूँ कि देखूं जो टैक्स मैं देता हूं और जिससे आपको भी तनख्वाह दी जाती है, उसके लायक आप काम क्या करते हैं?’’

आवाज़ उठाने वाला, विरोध करने वाला इस समय विशेष में कम्यूनिस्ट मान लिया जाता था। ऐसे शख्स की अफसर रिपोर्ट कर सकता है। उसे नालायक साबित कर सकता है और दंडित भी करने का अधिकार रखता है। इस किस्से का अंतिम हिस्सा बताता है कि उस सहायक स्टेशन मास्टर को किसी जंगली स्टेशन पर तैनात कर दिया जाता है। यह एक व्यवस्था विशेष में होकर भी उसके अधिकारी से ज़बान लड़ाने का परिणाम है। बगैर कहे भी यह व्यंग्य कह जाता है कि यह ऐसी व्यवस्था है जहाँ चापलूसी की भाषा ही कारगर है, सिर झुकाए स्वीकार करने की संस्कृति ही चल सकती है। प्रतिरोध की बात सोचना तक अपराध है।

रामलीला मैनेजर

इसी व्यंग्य में निहित किस्सों में दूसरा है यह। बहुत कम में यह सरकारी साहबों का चरित्र उजागर कर देता है- ‘‘सरकारी साहब लोग आदमी नहीं होते। वे फरिश्ते होते हैं, जो काम नहीं करते, सिर्फ रेल, मोटर और अब तो हवाई जहाज पर भी चढ़कर दौरा करते हैं। जिनका काम से नहीं, उसकी रिपोर्ट से सरोकार रहता है। इनके काम को कोई चित्र देना हो तो कहूं, कागज़ी घोड़ों की घुड़दौड़।’’

यह ब्यूरोक्रेट्स के चरित्र और मिजाज का खुलासा है। जिसे सच ही, किसी व्याख्या की दरकार नहीं। बहरहाल, इस किस्से का वाचक मंत्री के आगमन से ऐसा अवसर पाता है कि वह डीसी की नाक का बाल हो सके। पर वह जिम्मेदारी लेने से बचता है। दरअसल, खतरा उठाना उसकी फितरत में नहीं है। उसका साहब उसे अपनी तरक्की का वाकया सुनाकर प्रोत्साहित करना चाहता है। जाहिर है, इस किस्से में मंत्री के अभूतपूर्व स्वागत की दास्तान है जिसे किस्से का वाचक अपनी कामयाबी की तसवीर के साथ उजागर करता है। किंतु सुनने वाला जिस तरह से प्रतिक्रिया देता है, वह साहब को चिढ़ा जाता है। इसका परिणाम किस्से के बाद वाचक बताता है- ‘‘एक मंत्री के आगमन से मेरे साहब को प्रमोशन मिला और दूसरे मंत्री के आगमन से मुझे ट्रान्सफर…।’’ जाहिर है, यह ट्रान्सफर भी एक छोटी-सी तहसील में ही होता है। निष्कर्ष यह कि अब मंत्रियों की सेवा ही सब कुछ हो गई है।

आप गौर करें, इस किस्से में एक मंत्री के आगमन से एक अफसर की तरक्की होती है। यानी फल अच्छा मिलना है, तो अफसर को मिलेगा, किन्तु सज़ा मिलनी है तो मातहत को मिले। यह हमारी आज़ादी के बाद की ब्यूरोक्रेसी की देन है। इसी ने सरकारी कर्मचारी को फाइलों में समेट कर रख दिया। उन्हें काम से कोई मतलब ही नहीं रहा। बस कागज़ी कार्रवाई पूरी होती रहे। व्यवस्था के ढोंग को बड़े तरीके से यह व्यंग्य बेनकाब करता है। यहाँ अधीनस्थ कर्मचारी के सर पर तलवार लटकी रहना लाज़मी है। आमफ़हम ज़बान में व्यंग्य का तीर।

स्वराज्य की विडंबना

स्वराज्य प्राप्ति के बाद जनता की शिक्षा पर गौर करना स्वाभाविक था। व्यंग्य ‘स्वराज्य’ इसी प्रक्रिया में धनकुट्टी के हम्मालों के लिए खोली गई एक रात्रि शाला में हुए संवाद पर आधारित है। शिक्षक व हम्मालों के मध्य हुए इस संवाद में वाचक एक दृष्टा भर है। दरअसल, वह लेखक का ही प्रतिरूप लगता है। वह इस संवाद की सच्चाई समझता है। उसकी नज़र में जो श्रमिक सिर्फ अपने खाने, कपड़े और रहने की बात जानते हैं, वे स्वराज्य की परिभाषा क्या समझेंगे? उसकी भूमिका इस किस्से में सुनने और विचार करने भर की रहती है। अच्छी बात यह है कि वह हम्मालों के सरदार की गुरु जी से हुई बातचीत में प्रतिरोध का संकेत देखकर खुश होता है कि मजदूर खुद को हाकिम के इशारे पर नाचने वाले गधे के रूप में देख रहा है। उसकी बात का आधार बहुवचन से आया स्वर है- ‘‘गुरु जी, हम तो मानामल के गधे हैं…।’’

वाचक जिस सोच का है, उसमें सही विचार होते हुए भी, निजी स्वार्थ की चिंता सर्वोपरि है। वह कहना चाहता है, पर रुक जाता है। उसके अप्रकट विचार भी महत्वपूर्ण हैं। वे बताते हैं कि ‘स्वराज्य’ दरअसल एक छल है।

व्यंग्य की अपनी एक लकीर खींचते हुए वनमाली यहाँ समाहार में विचार रखते हैं- ‘‘जहाँ सत्य हारता है, वहाँ से कला शुरू होती है। इसलिए कला की भाषा में पत्थर को भी देवता कहा जाता है। मगर कला के लिए भी तो कहीं सत्य की कड़ी धरती चाहिए ही। केजऊ के स्वराज्य को अपना राज समझने के लिए अभी वह कड़ी धरती कहाँ?’’ स्वराज्य की प्रकृति के विपरीत चलने की विवशता को यह व्यंग्य अपनी शैली में प्रस्तुत करता है। यहां आम आदमियों की सरकार का कानून बेपर्द होता दीखता है।

जनता की सरकार

यह व्यंग्य एक मुकम्मल फेंटेसी लघुकथा की शक्ल में आता है। यहाँ आजाद भारत के दो नागरिकों का संवाद सुनने वाला कोई मनुष्य नहीं, सड़क के किनारे पड़ा एक तिनका है। संवाद एक मोची और राहगीर के बीच मजदूरी को लेकर है। इसके बीच महंगाई की मार, श्रम का उचित मूल्य न मिलना और श्रमिक की विवशता खुलती है। जूतों की मरम्मत पूरी होने पर राहगीर, बताये गए मेहनताने का एक तिहाई देकर चला जाता है।

तिनका यह सब देख-सुन रहा है। समझ रहा है मोची की मजबूरी। इसीलिए पूछता है- ‘‘क्यों भाई, तेरी वह मर्जी थी या मजबूरी?’’

यहां से यह व्यंग्य शिफ्ट करता है बेजान चीज के विवेक और एक प्राणयुक्त श्रमिक की भाषा के भेद की ओर। यह ‘जनता की सरकार’ में चल रहे नाट्य को बेपर्द करता है। सन् 1952 में लिखा गया यह व्यंग्य अपने में चार किस्से समोये है, जिनमें आजाद भारत की विडंबना झांकती है। अच्छी बात यह है कि यह उस समय लिखी जा रही लघुकथाओं से कहीं आगे की रचना है क्योंकि यह नीति कथा नहीं कथानीति के दर्शन कराती है।

खरबूजे: रंग बदलता इंसान

आकार में छोटे व्यंग्य लिखना वनमाली के रचनाकार की फितरत है। सुनी हुई कहावत कि ‘खरबूजे को देख, खरबूजा रंग बदलता है’ को चरितार्थ करने वाली एक कथा यह व्यंग्य कहता है। रचनाकार जानता है कि वह कोई एकदम नई बात कहने नहीं जा रहा, किंतु यह ज़रूर जानता है कि रोज़मर्रा नज़र में आती कई स्थितियाँ, घटनाएं, किस्से हम यूं ही भुला-सा देते हैं। उसकी मंशा यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके प्रति ऐसा चिकनापन हम अनुभव न करें कि नज़र में आते हुए भी वह फिसल जाए। लेखक कथा से इतर निकल कर भी बाकायदा कहता है- ‘‘मैं अपनी लिखावट से इसे कुछ खुरखुरा कर दूं, यही इस घटना के संबन्ध में मेरी सफाई है।’’

यह ऐसी पीठिका है, जो इस व्यंग्य के माथे बन्दी, यानी ‘इबारत छोटी है, लेकिन सवाल मुश्किल है’ को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देती है।

कथा अफसरों की दुनिया की है, जो अनेक आकार-प्रकार में जनता पर राज्य करती है। बगैर अधिक कहे भी यह व्यंग्य कथा अफसरशाही की हैरारकी और चरित्र उजागर कर जाती है। बड़े और छोटे अफसर के बीच का संवाद बताता है कि वे जो पहनते-ओढ़ते हैं, उसके भाव अर्थात मूल्य से उनका कुछ लेना-देना ही नहीं। भाव का पता न होना ही तो है, जो बड़े अफसर को छोटे अफसर के चेहरे पर एक भेद भरी मुस्कराहट फैलने का कारण बता जाती है। खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाने वाली है यह रचना।

संवाद बहुत संकेतात्मक हैं। यहां बाकायदा सुनने वाले का सम्मान बनाए रखते हुए छोटा अफसर डिफेंसिव मोड में नज़र आता है और बड़ा अफसर उसे भाषा के जरिए साधने की जुगत में दीख रहा है। उसके इस भाव को छोटा अफसर न सिर्फ समझ रहा है, उसकी इच्छा पूरी करने की पेशकश तक कर डालता है- ‘‘तो कपड़ा आपको पसंद है? एक सूट भिजवा दूं?’’

इस पेशकश के साथ ही सारी पदाधारित दूरी जैसे कहीं बिला गई है और बड़े अफसर का जवाब है- ‘‘ख्याल तो बुरा नहीं।’’

यह छोटी इबारत कितना मुश्किल सवाल स्वातंत्र्योत्तर भारत में खड़ा किये दे रही है, इसका एक उदाहरण है यह कथा। इसी का विस्तार भ्रष्टाचार के अनेक आधुनिक रूपों में हुआ होगा। लेखक चाहता है कि हम आस-पास घटित होते को न सिर्फ देखें, सुनें भी, और उसके बारे में राय भी कायम करें। यह नेहरू युग में लिखी भले गई हो, सच यह आज का भी है। इसका रचनाकाल जो हो, प्रकाशित यह 2 मार्च, 1954 के ‘सारथी’ में हुई थी। यह कायदे से रंग बदलते इंसान को पहचानने की सलाहियत देती है।

‘डालडा’: प्रचार के बल पर

आज के समय जीवन पर बाज़ार के प्रभाव की बात खूब की जाती है, किंतु वनमाली ने ‘डालडा’ शीर्षक व्यंग्य की रचना सन् 1954 में ही कर दी थी। यहां एक ओर आदमी के ही डालडा हो जाने की बात सामने आती है, तो प्रचार के बल पर डालडा के घी बन जाने की भी। यह विज्ञापन के बल पर वस्तु की पहचान बदल देने की व्यावसायिकता की पहचान कराते हुए व्यंग्यकार कहता है- ‘‘लाचारी में भले हम सब डालडा खा लेते हैं, लेकिन डालडा घी नहीं है, क्या इसे भी भूल जायें?’’ वह बुराई को अच्छाई मान लेने के चलन के विरुद्ध तो है ही, वह नागरिक-विवेक भी जागृत करना चाहता है- ‘‘क्या बुराई को प्रचार का सहारा मिल जाय, तो वह अच्छाई हो जाय?’’

प्रायः वनमाली अपनी बात सोच-विचार से प्रारंभ करते हैं और फिर अनायास कथा में प्रवेश कर जाते हैं। जो इंसान, अर्थात व्यंग्य का वाचक डालडा के खिलाफ खड़ा नज़र आ रहा था, उसी के घर पर एक व्यक्ति डालडा का दस पौंड का डिब्बा दे गया है, यह उसे पत्नी से पता चलता है। पत्नी के साथ संवाद में विनोद भी है और तंज़ भी। इसे पछाड़कर एक सरदार जी वाचक के नाम उसके मित्र की चिट्ठी ले घर आ जाते हैं।

कथा का समय ही ऐसा है कि सिफारिश के काम में फायदे की हदबंदी तोड़ना ज़रूरी था। सरदार जी तो ऐसा कराने के माहिर नज़र आते हैं। पहले सौजन्य की भाषा में अपना काम करा ले जाना चाहते हैं और उससे बात न बनती देख फिर अपनी बर्बादी से प्रभावित करना चाहते हैं। विभाजन में हुए अपने नुकसान की बातें करते हुए पाकिस्तान से यहां आकर कपड़े और गल्ले के रोजगार में इंस्पेक्टरों द्वारा तंग किए जाने का रोना ले बैठते हैं। असल बात एक संवाद में खुलती है- ‘‘बिला कुसूर इन्सपेक्टर ने हमारी रिपोर्ट कर दी। बहुत समझाया उसे, पर नहीं माना, अब आप पर ही भरोसा है।’’ इस भरोसे को अर्जित करने का उपाय वह डालडा का डिब्बा घर पहुंचाकर पहले ही कर चुका है। यही नहीं, और भी सेवा करने को तत्पर है वह।

वाचक इस व्यक्ति के सम्मुख अपनी स्थिति को भी छिपाकर बयान नहीं करता। बल्कि सरदार के जवाब से अपने भीतर उतर आई झंेप, हीनता की भावना को बाकायदा महसूस करता है। उसे हुआ अनुभव एक सधी भाषा पाता दीख रहा है- ‘‘एक नया अनुभव हुआ कि तोहफे का लेन-देन आदमी को आदमी के सामने इतना लघु बना सकता है।’’

सच्चा गुस्सा किसी सच्चे इंसान में ही संभव है। ऐसा इंसान ही तोहफों की प्रणाली को मान्य करने के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। गुस्सा उतरता भी उसी पर है, जो सामने हो और उसका कारण भी बने। सरदार जी का निशाना बनना तय था। पहले संवादों में व्यंग्य से और फिर डालडा का डिब्बा उठा कर ले जाने को कह वाचक अपनी भड़ास निकालना चाहता ज़रूर है, पर व्यावहारिक सरदार जी उसे डालडा के दाम दे देने को कह देते हैं। यह उनका अपना बचाव करने का तरीका है। इस तरीके में फंसा वाचक जब बाज़ार में दाम पूछ असलियत जानता है, तो पता चलता है कि वह आठ आने के घाटे में आ गया है। यह आदमी के डालडा हो जाने का किस्सा है। खुद पर हंसने का किस्सा लगता है, पर यह पूरे उस समाज पर भी हंसना है जो डालडा खाते हुए उसे देसी घी समझ रहा होता है।

किसी भी तरह अपना काम निकाल लेने की जुगत ही नहीं, उस प्रयास में असफल होने पर भी नुकसान में न रहने की कला के लिए आजाद भारत का व्यापारी बेमिसाल है। उसे आमजन कैसे परखे-समझे, यही इस व्यंग्यकार की चिंता यहां है।

उल्लेखनीय है कि सन् 1946 में जगन्नाथ प्रसाद चौबे को कुछ समय प्रतिनियुक्ति पर खाद्य विभाग में भेजा गया था। इस काम के लिए उन्हें अकलतरा भेजा गया था। इस समय हुए अनेक अनुभवों को वनमाली अपनी रचनाओं में भले ही ले आए, पर उनका मन इस नियुक्ति में बिल्कुल न लगा। वहां भी उन्हें अपना स्कूल ही याद आता। एक ईमानदार आदमी का किसी मलाईदार जगह में भला क्या काम! यह जरूर कहा जा सकता है कि उनका रचनाकार वहां भी बराबर होमवर्क कर रहा था।

नई तालीम की सच्चाई

शिक्षा में प्रचारित स्वरूप और वास्तविकता के मध्य अवस्थित अंतर को व्यंग्यकार ने अपने निशाने पर लिया है। यहाँ वह काम के जरिए ज्ञान देने वाली तथाकथित शिक्षा में चीजों की प्रदर्शनी को ही नहीं, उसके साथ की जाने वाली फिजूल की भाषणबाज़ी के नाट्य को भी बेनकाब करते हैं। इसके लिए वह व्यंग्य में संवादों को औजार बनाते हैं। इसमें वह माहिर हैं कि कैसे दो लोगों की सामान्य बातचीत को गंभीर मुद्दों की तरफ मोड़ दें!

ऐसे ही एक आयोजन के संयोजक से ‘नई तालीम’ जैसे व्यंग्य के वाचक की चर्चा रचना का आधार सत्य बनी है। इसमें पहले तो आत्मीय चर्चा के बीच अपनेपन की परख होती है और फिर सच खुद-ब-खुद सामने आ खड़ा होता है- ‘‘…आप तो अपने हैं। आप से क्या छिपाना? यहाँ शहर में हाथ से बनने वाली चीज़ों का एम्पोरियम है। वहाँ से साढ़े आठ आने में चीज़ खरीदी। उस पर नौ आने का लेबल लगाया और धर दी प्रदर्शनी में। अब बताइए कोई कर सकता है शनाख़्त? यहाँ रोज़-रोज़ नेता आते हैं और रोज़-रोज़ प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। भला बताइए कौन ऐसी चीजें इतने थोड़े समय में बना सकता है?’’

यहाँ नई तालीम की कलई खुलती नज़र आ रही है। खुद इस संयोजक की ज़बान कह रही है कि नई तालीम अभी तक साइन बोर्ड की चीज़ बनी हुई है। जीवन में उतरने में तो उसे अभी बहुत बरस लगने वाले हैं। इसके स्वरूप के कितने ही कसीदे पढ़े जाएं, लेकिन यह कथनी और करनी में अभी जुदा है। शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के नए स्वरूप को लेकर, जो कुछ अच्छा-अच्छा कहा जाता है, वह एक प्रकार से रटे-रटाये फिकरों को दोहराना भर है।

सभी जानते हैं कि वनमाली लंबे समय तक शिक्षा से जुड़े रहे। उन्होंने इसके भीतरी, बाह्य और व्यावहारिक स्वरूप को करीब से देखा-समझा। इस क्षेत्र की कमियों और दिखावे को वह भली-भांति जान-समझ रहे थे। यही कारण है कि ‘नई तालीम’ जैसा सहज व्यंग्य वह लिख जाते हैं। इसके अंत में वाचक संवादकर्त्ता का ‘‘समझा क्यों नहीं? खूब समझ गया।’’ कहने का निहितार्थ जैसी व्यंजना लिए है, वह इसी भाषा में खिलती भी है।

नमस्ते का माहात्म्य

जीवन में आमतौर पर लोकाचार के लिए नमस्ते का उपयोग प्रायः सभी करते हैं। वनमाली इसके पीछे की व्यावहारिक रणनीति को अपने ‘नमस्ते’ शीर्षक व्यंग्य में उजागर करते हैं। वह इस क्रिया में करीब लाने की शक्ति के दर्शन विविध प्रकार से कराते हैं। उनके इसे व्यंग्य में लाने के लिए जीवन का गहरा अध्ययन काम आता है। यह बताता है कि हम सब इस प्रक्रिया से गुज़रकर भी इसे इतने ध्यान से कहाँ देख पाते हैं!

अपरिचय में भी नमस्ते की मुद्रा कैसे काम निकलवाने का बड़ा सहारा बनती है, ध्यानाकर्षण का आधार बनती है, सहयोग पाने का ज़रिया बन जाती है, धनिकों ही नहीं, खाली जेब वालों के लिए भी यह कैसे बराबर महत्त्व की बनी रहती है, यह इस व्यंग्य की लंबी भूमिका में प्रस्तुत होता है। व्यंग्यकार वनमाली इसे वाचक के साथ नमस्ते के परिणामस्वरूप आये वाकये को सुनाने के लिए पीठिका के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

पहले नमस्ते, फिर एक जरूरी काम से आने की विनम्रतापूर्वक सूचना और फिर पांच रुपये उधार मांग लेना, एक व्यावहारिक कला की तरह इस व्यंग्य में खुलता है। यही नहीं, लंबे समय तक न लौटाने में भी नमस्ते का जादू बदस्तूर चलता रहता है।

नमस्ते को विनय और श्रद्धा का जीवंत रूप कहता है यह व्यंग्यकार, जो सर्वथा सही है। वनमाली के इस प्रकार के व्यंग्य उर्दू के मजाहिये के बहुत निकट जान पड़ते हैं। जिन लोगों ने अज़ीमबेग चगताई या फिक्र वौंसवी को पढ़ा है, वे जानते हैं कि जीवन के आम दृश्यों, घटनाओं और लोगों के मेल-जोल से कैसे वे अपने व्यंग्य या हास्य के लिए वस्तु का चयन कर लेते थे।

व्यंग्य की भाषा

कहानियों में वनमाली के यहां व्यंग्य की अंडरटोन प्रायः देखने को मिलती है। किंतु खांटी व्यंग्य में उनकी भाषा दबी-छिपी नहीं, सामने से प्रहार करती-सी है। मज़ेदार बात यह है कि इस प्रहार की मार बहुत ऊपर तक जाती है।

‘दो चेहरे’ के प्रारंभ में ही आदमी के चेहरों से प्रारंभ होकर, कैसे हैसियत तक जा पहुंचता है व्यंग्यकार- ‘‘आज आदमी एक है, लेकिन चेहरे दो हो गए हैं। एक गुड़ खाने वाला, दूसरा गुलगुलों से परहेज़ दिखाने वाला।

‘‘इसके लिए आदमी ही दोषी है सो बात नहीं, उस जगत नियन्ता का भी दोष कुछ कम नहीं, जिसने आदमी की जिंदगी में हज़ारों विपत्तियाँ खड़ी कर दी हैं, और खुद तमाशा देख रहा है।

‘‘मसलन, उसने जिसको तबीयत बख्शी है, उससे हैसियत का सहारा छीन लिया है।’’ (वनमाली समग्र सृजन’ पृष्ठ: 317)

यह विसंगति पैदा करने वाला भी, व्यंग्यकार की नज़र में जगत नियन्ता ही है। उसे कम से कम यह ख्याल तो रखना ही था कि अगर तबीयत दे रहा है, तो हैसियत भी देता। बेहद आमफ़हम, समझ में आने वाली ज़बान, लेकिन चुटकी भरा अंदाज़ इस व्यंग्य की आगे की कथा की धुरी थमा जाता है।

कहीं वनमाली के व्यंग्य की भाषा चुभते-चुभाते हुए साथ में चलती रहती है, कहीं वह कथा की समग्रता में बसी-छुपी भी रहती है। ‘एक रंग’ की व्यंग्य कथा ‘कम्यूनिस्ट’ को ही लें! यहां एक तरफ तो सहायक स्टेशन मास्टर की इंतज़ार की विवशता से उपजी सम्मान देती भाषा है और दूसरी तरफ डी.सी.ओ. साहब की व्यस्तता को प्रदर्शित करती- ‘‘मगर साहब को मेहरबानी के लिए फुरसत कहां? काम और फाइलें ही उनका ऐसा पीछा पकड़े रहती हैं कि उन्हें अपने ही आराम-चैन की बात हराम दीखती है।’’

यह व्यंग्य ‘तमाचा मारकर पुचकारने’ की बात भी करता है और विवेकशील प्रतिरोध पर रिपोर्ट करने की धमकी भी देता है और ‘पानी में रहकर मगर से बैर न करने’ की सलाहियत भी।

यहीं ‘रामलीला मैनेजर’ तो शुरुआत से ही अपनी भाषा में सरकारी साहब लोग का चरित्र खोलकर रख देता है- ‘‘सरकारी साहब लोग आदमी नहीं होते। वे फरिश्ते होते हैं, जो काम नहीं करते, सिर्फ रेल और मोटर और अब तो हवाई जहाज पर भी चढ़कर दौरा करते हैं। जिनका काम से नहीं, उसकी रिपोर्ट से सरोकार रहता है।’’ ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली तक यह भाषा आज भी पुरानी नहीं पड़़ी है। यही बताती है कि ‘नौकरी क्या हुई, रामलीला की मैनेजरी हो गई।’’ या ‘‘अब तो मंत्रियों की सेवा ही सब कुछ है।’’

स्वातंत्र्योत्तर भारत में जिस राज्य को ‘स्वराज्य’ कहा गया, जिसके लिए स्वाधीनता सेनानियों ने अथक संघर्ष किया था, उसके मिलने के बाद की वस्तुस्थिति को इतने कम में, सीधे जता और बता देने वाली भाषा वनमाली के पास है- ‘‘स्वतंत्रता के बाद हमें स्वराज्य मिल गया। याने जनता का राज्य हो गया है और ऐसे राज्य में स्वयं जनता नासमझ और अपढ़ रहे, यह बड़ी नामोशी की बात है।’’ जैसी भूमिका का समाहार जहां होता है, वह देखें- ‘‘इस स्वराज्य में सब राजा हैं। असल में कोई भी राजा नहीं। स्वराज्य तो मात्र एक टकसाल है और हम सब उसके भीतर चलतू नोट और चांदी के रुपये हैं, जिनका असल मूल्य कुछ भी नहीं।’’ यह भाषा आम जनता की हैसियत का खुलासा तरीके से कर जाती है।

यह व्यंग्यकार फेंटीसी-कथा में भी बड़े सादगी भरे अंदाज़ में तिनके और इंसान की सोच-शक्ति सामने रख देता है। ‘जनता की सरकार’ में यह देखा जा सकता है- ‘‘मगर तिनका क्या आदमी था, जो उसकी बात मोची समझता?’’ और ‘‘तिनके को क्या मालूम…’’

वनमाली अपनी व्यंग्य भाषा से नागरिक या पाठक चेतना को जगाने के प्रयत्न में दीखते हैं। इसके लिए कहीं वह बन गए चिकनेपन को खुरखुरा करना चाहते हैं, ताकि बोध जागृत हो, और कहीं ऐसे मौन से काम लेते हैं जहाँ भेदभरी मुस्कराहट ही काम कर जाए।

‘खरबूजे’ शीर्षक व्यंग्य भाषा के समूचेपन में आकार लेता है। बताता है कि ‘थोड़ा सुना और बहुत जाना’ क्या होता है! दूसरे के गलत को अपने लिए सही कैसे बनाया जा सकता है। अपना अभिप्राय जाहिर करने की तरकीब भाषा में कैसे आजमाई जा सकती है!

अब जरा ‘डालड़ा’ शीर्षक व्यंग्य की भाषा पर गौर करें। यह वाचक की सोच से प्रसूत भाषा है- ‘‘लो, प्रचार के बल पर डालडा घी बन गया।’’

‘‘लेकिन डालडा घी नहीं है, क्या इसे भी भूल जाएं?’’

‘‘बुराई को प्रचार का सहारा मिल जाय, तो वह अच्छाई हो जाय?’’ या फिर- ‘‘देवता अनेक हैं, लेकिन उनकी पूजा का फल एक ही है आत्मकल्याण, वैसे ही काम अनेक हैं, पर उनकी क्रिया में झंझट एक-सी है। आदमी के स्वार्थ के लिए कायदे की हदबन्दी तोड़ना और उसे मुश्किल से मुक्त कर स्वयं मुश्किल सिर लेना।’’

वनमाली भाषा में व्यंग्य करते हुए उसी में खो नहीं जाते। कथा-अनुशासन उनके लिए पहले है। वह बात को बिला जाने देना नहीं चाहते। चिकोटी काटते हैं, पर सही वक्त पर। उन्हें इंसान के डालडा हो जाने की बड़ी फिक्र है। वह उसे चेताना चाहते हैं। पर सावधान प्रयोग से। भाषा की अति से नहीं।

इसी तरह ‘नई तालीम’ शीर्षक व्यंग्य में इस तथाकथित आधुनिक शिक्षा का स्वरूप उधड़ जाने के बावजूद ज़रा संयोजक महोदय की भाषा देखिए- ‘‘नहीं साहब, नई तालीम समग्र जीवन की शिक्षा है। जीवन द्वारा जीवन को शिक्षा है। श्रमदान और ग्रामदान की शिक्षा है। समाज में अहिंसक क्रांति लाने की शिक्षा है।’’ यह तोता रटन्त है, वस्तुस्थिति नहीं। इसे एक शब्द से एक्सपोज़ करने की क्षमता है वनमाली में।

वनमाली की व्यंग्य भाषा ही तो है, जो बताती है कि ‘‘कहावत है कि टेढ़ी अंगुली से ही घी निकला करता है। मगर नमस्ते की अंगुली भी कम पुरजोर नहीं। उससे घी चाहे न निकले किसी की अंगुली तो पकड़ी जा सकती है। यदि अंगुली पकड़ में आ गई तो फिर पहुंचा पकड़ना क्या मुश्किल है?’’ वही बताते हैं कि ‘‘नमस्ते का जाप हरदम और हर मौसम में गुणकारी है। नमस्ते कीजिए और तत्काल फल पाइए।’’ या ‘‘आखिर नमस्ते करने का भी कुछ मेहनताना होता है।’’

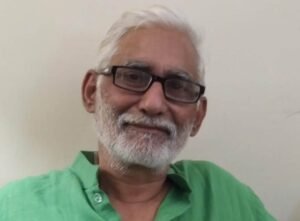

महेश दर्पण

1 जुलाई, 1956 को जन्म।

बीए ऑनर्स, एमए (हिंदी) के उपरांत सूर्या हिंदी, सारिका, दिनमान, सांध्य टाइम्स और नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में चार दशक से अधिक सक्रिय रहने के बाद 2016 में सेवानिवृत्त। मूलतः कथाकार,आलोचक और सम्पादक।

अब तक नौ कहानी संग्रह, पांच चयनित संग्रह, एक उपन्यास, तीन लघुकथा संग्रह, चार आलोचना पुस्तकें, पांच जीवनियाँ, एक यात्रा वृत्तांत, दस बाल साहित्य की पुस्तकें, दो पुस्तकों के अनुवाद, बीसवीं शताब्दी की हिंदी कहानियां, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश सहित साठ से अधिक ग्रंथों व तीन लेखकों के रचना समग्र का सम्पादन। कथाकार वनमाली पर हाल ही में एक पुस्तक लिखकर चुके हैं।

विविध : गणेशशंकर विद्यार्थी सम्मान, पूश्किन सम्मान, हिंदी अकादमी, स्पंदन आलोचना सम्मान, नई धारा रचना सम्मान एवं सारस्वत सम्मान सहित अनेक देशी-विदेशी सम्मान। मास्को विश्वविद्यालय सहित अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों व स्कूलों में रचनाएं पाठ्यक्रम में। कहानी ‘छल’ पर इंडियन कलसिक्स के तहत दूरदर्शन की फ़िल्म।

संपर्क- सी-3/51, सादतपुर, निकट जीवनज्योति स्कूल, दिल्ली-110090

मोबाइल- 9013266057

Discover more from रचना समय

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

बहुत बढ़िया, विश्लेषणपरक और रोचक। यह सब तो मेरे लिए बिलकुल नई जानकारी है।

तथ्यपरक विश्लेषण। रुचिकर सरल- सहज भाषा में प्रस्तुत आलेख। साधुवाद। 🙏

महेश दर्पण जी ने बहुत रोचक ढंग से यह जीवनी लिखी है। युवा पीढ़ी में अधिकतर ऐसे लेखक हैं जो इस अनोखे रचनाकार के नाम तक से परिचित नहीं हैं। ऐसे में उनके लेखन का वृहद संसार पाठकों के सामने लाकर बहुत सराहनीय कार्य किया है। मुझे लगता है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में यह जीवनी शोधार्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। महेश दर्पण जी को हार्दिक बधाई और उनका आभार कि एक अनोखे व्यंग्यकार लेखक से हमें मिलवाया।