यह किताब दो खंडों में है। पहले खंड में आर.बी. मोरे की आत्मकथा है, जो अधूरी है। अपनी आत्मकथा पूरी करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके बेटे सत्येन्द्र मोरे, जो खुद सीपीआई(एम) के महत्त्वपूर्ण नेता थे, ने उनकी जीवनी लिखी, जो इस किताब के दूसरे खंड में संकलित है। सत्येन्द्र मोरे ने न सिर्फ़ आर.बी. मोरे के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से लिखा, बल्कि बाबासाहेब आंबेडकर के आंदोलन और उसमें आर.बी.मोरे की भूमिका पर भी रोशनी डाली है। विश्वास है , आत्मकथा का यह अंश पाठकों को पसंद आएगा। -हरि भटनागर

आत्मकथा का अंश:

जून से महाड के अंग्रेजी स्कूल में जाने की ख़बर सुन कर मैं बहुत उत्साहित था। स्कूल शुरू होने के पहले के दो महीने काटना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था। महाड का वह अंग्रेजी स्कूल मेरे जन्म के पहले से चल रहा था। महाड के डाक एवं तार ऑफिस के सामने की एक इमारत में वह चलता था। यह इमारत महाड के धारप नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार की थी, जिसे उसने स्कूल चलाने के लिए किराये पर दी हुई थी। जून में स्कूल खुलने के बाद मैं हेडमास्टर से मिला और स्कॉलरशिप की जानकारी देकर मुझे स्कूल में दाख़िला देने का निवेदन किया। उन्होंने मेरी सारी जानकारी लेकर मुझे एक हफ़्ते के बाद मिलने के लिए कहा। जब दिये गये समय पर मैं स्कूल पहुँचा, तो मुझे कहा गया, ‘हम तो तुम्हें स्कूल में लेने के लिए तैयार हैं लेकिन इस स्कूल की इमारत के मालिक धारप साहब का कहना है कि यदि महार के बच्चे को आपने स्कूल में दाख़िला दिया तो मैं यह इमारत स्कूल के लिए किराये पर नहीं दूँगा। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे स्कूल में प्रवेश का अर्थ है स्कूल बंद हो जाना। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी ही है तो मुंबई या पूना जैसी किसी जगह जाकर पढ़ो। यहाँ महाड में तो तुम्हारी पढ़ाई हो नहीं पायेगी।’

मेरे साथ नामदेव भाई साहब थे। उन्होंने अपने तरीक़े से काफ़ी निवेदन किया। उस वक़्त हेडमास्टर के साथ दूसरे भी शिक्षक मौजूद थे। उन्होंने भी हेडमास्टर के समर्थन में गर्दन हिलाकर मेरी तरफ़ उपेक्षा से देखा और वापस जाने के लिए कहा। अंततः हम लोग स्कूल के बाहर निकल गये। स्कूल मुझे नकार चुका था। प्रश्न बहुत बड़ा था लेकिन उसका जवाब उस वक़्त हम लोगों के पास नहीं था। दूसरे दिन नामदेव भाई साहब अपने स्कूल चले गये और मैं लाडवली आ गया।

बारिश के दिन आ चुके थे। बारिश में महिलाओं और बच्चों के लिए टोपा बुना जाता। मेरे लिए भी मेरे मामा ने एक टोपा तैयार कर दिया, जिसे पहन मैं जानवर चराने और खेतों पर चला जाता था। बारिश शुरू होते ही पानी के छोटे-छोटे गड़हे भर जाते हैं और उनमें से फिर पानी बह निकलता है। ये सारा पानी फिर नदी में जाकर मिलता है और जब नदी का पानी बहने लगता है तो मछलियाँ अंडे देने के लिए पानी के बहने की उलटी दिशा में बहने लगती हैं। उन्हें पकड़ने के लिए गाँव के नौजवान बड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि इनमें बहुत स्वादिष्ट और दुर्लभ मछलियाँ होती हैं। ज्यों ही पता चलता है कि मछलियाँ उलटी बह रही हैं, उसी वक़्त लोग भले ही रात क्यों न हो, अलग-अलग साधन लेकर मछली पकड़ने में लग जाते हैं। दरअसल मछलियों का इस प्रकार बहना साल में एक बार ही होता है इसलिए सब लोगों को ये मछलियाँ मयस्सर नहीं होतीं। लेकिन लाडवली में ये मछलियाँ हर साल मिलती हैं। हम लोग जब दासगांव में थे तब मेरे मामा पकी हुई मछली और रागी की रोटी हम लोगों के लिए लेकर आते थे। अब तो हम लाडवली में ही थे तो इस बार मैंने ये मछलियाँ भर पेट खायीं। इस बारिश में मैं मामा के दूसरे बच्चों के साथ केकड़े, सीप और खेतों में आ गयी मछलियाँ मारने जाया करता। साथ ही खेत के दूसरे छोटे-मोटे काम भी हम किया करते। नागपंचमी तक चावल की बुवाई हो जाती। उसके बाद रोज रात को देवी के नाच-गाने होते जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं कहानियाँ कह सकता था और ग्रंथ पढ़ भी सकता था इस कारण लाडवली के सब लोग मुझे बहुत प्यार करते। मामा की बस्ती में रहने वाले सब लोग मुझे अपने घर खाना खाने बुलाते। उनका प्यार देखकर मुझे भी लगता कि हर घर में मेरी नानी, मौसी, मामा-मामी रहते हैं। इस प्यार भरे वातावरण में बारिश का मौसम कब बीत गया, पता ही नहीं चला। गर्मी के मौसम में मैं रोज़ नदी में नहाने जाता था। नदी के ही पास भिकोबा का कुआँ ओैर बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में मैं दोस्तों के साथ चोरी से आम तोड़ने और कभी फूल तोड़ने जाता था। भिकोबा से सब डरते थे। वे ऊपर से बेहद कड़क थे लेकिन उनका मन बहुत कोमल और प्यार से भरा था। एक बार मैं नदी पर नहाने के बाद रेत पर बैठ कर धूप सेंक रहा था तब उन्होने मुझे देखकर अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तब मैंने उन्हें महाड के अंग्रेजी स्कूल में हुई पूरी घटना सुनायी। उन्होंने वह सब सुन लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीने बीत गये। एक दिन भिकोबा जी ने मुझे फिर अपने घर बुलाया। मैं अपने मामा के साथ नियत समय पर पहुँच गया। मामा मुझे छोड़कर चले गये थे और मैं घर के बाहर खड़ा था। घर के सामने के बड़े से कमरे में कालीन बिछा हुआ था और उस पर मुंबई से आये उनके दो मेहमान बैठे थे। मुझे देखते ही उनमें से एक ने मुझे बुलाया और अपने पास कालीन पर बैठने के लिए कहा लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठा। उन्होंने मेरे से कई सवाल किये और मेरी शिक्षा, परिवार आदि के बारे में सारी जानकारी ली। फिर उन्होंने कहा तुम्हें सरकारी स्कॉलरशिप मिली है इसलिए तुम्हें तो महाड के स्कूल को दाख़िला देना ही चाहिए। फिर उन्होंने एक कागज़ पर मुझसे कुछ लिखवाया और एक पता भी लिखवाया। घर जाकर मैंने उसे एक पोस्टकार्ड पर उतारा और फिर दिये हुए पते पर पोस्टकार्ड को भेज दिया। एक महीने के भीतर स्कूल से संदेश आया कि मैं स्कूल पहुँचूँ। स्कूल पहुँचने पर मुझे एक अख़बार की ख़बर दिखायी गयी। मैंने जो पोस्टकार्ड पर लिखकर अपने दस्तख़त से भेजा था, वह उस अख़बार में छप गया था। मुझसे स्कूल में पूछा गया कि क्या तुमने ही यह लिखा है, तो मैंने ‘हाँ’ में सर हिला दिया। पूरे स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। एक ने कहा कि देखो इतना सा बच्चा है लेकिन उसकी हिम्मत देखो कहता है, स्कूल की ग्रांट बंद कर दो! दूसरे ने तुरंत कहा इसीलिए तो इन लोगों को दूर रखा गया है! कुछ शिक्षक और बच्चे मेरी तरफ़ एकटक देखे जा रहे थे। इतना सब होने के बाद हेडमास्टर ने कहा कि ठीक है अगले सोमवार से तुम स्कूल आ सकते हो। तुम्हारा नाम हम अब स्कूल में लिख रहे हैं। मैंने वापस दासगांव लौटने के बाद स्कूल में हुई सारी घटना मेरे शिक्षकों ओैर गाँव के लोगों को बतायी, तो सब बड़े ख़ुश हुए और मुझे बधाई देने लगे। मैं लाडवली आकर भिकोबा जी से मिलने गया। उन्हें धन्यवाद देकर उनसे पूछा कि वे दो मेहमान कौन थे। उन्होंने टालते हुए कहा कि वे मेरे भाई थे। बाद में मुझे पता चला कि उनमें से एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नाटककार यशवंत नारायण टिपणिस थे और दूसरे कौन थे इसकी जानकारी उस वक़्त ठीक से मिली नहीं। वे शायद गोविंद गोपाल टिपणिस या फिर अनंत विनायक चित्रे रहे होंगे। मैं जिन्हें अपने गाँव के बगीचे में देखता था वे भिकोबा और महाड में पहले किसान प्रदर्शन को संगठित करने वाले कृषि विशेषज्ञ और कलाकार भिकोबा एक ही हैं, जब मुझे यह पता चला तब कहीं जाकर उनका बड़प्पन मेरी समझ में आया। मेरी जानकारी में अंतरजातीय विवाह करने वाले वे महाराष्ट्र के पहले समाज सुधारक थे। 1905 में उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था जिसके कारण उनकी चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू या सीकेपी जाति ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। मेरे स्कूल में दाख़िले के पीछे ऐसे बुज़ुर्ग समाज सुधारक का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा था।

स्कूल में मेरा दाख़िला महाड के कट्टर सनातनी प्रवृत्ति पर पहला प्रहार था। मुझे स्कूल में प्रवेश न मिले, इसके लिए सबसे अधिक अड़चनें खड़ी करने वाला धारप परिवार और कालांतर में अछूतों को मीठे पानी के तालाब का पानी न मिले इसके लिए कोर्ट में अर्जी देने वालों का नेतृत्व करने वाला धारप परिवार एक ही था, यह नोट करने वाली बात है।

अलीबाग की परीक्षा देकर आने के बहुत समय बाद मुझे महाड के स्कूल में प्रवेश मिला। पहले दिन जब मैं स्कूल पहुँचा तो दरवाजे पर ही स्कूल के चौकीदार ने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। पहली मंज़िल पर मेरी क्लास थी वहाँ मुझसे सबसे पीछे कोने की एक टेबल पर बैठने के लिए कहा गया। बाकी बच्चे मेरे सामने बेंचों पर एक दूसरे से सट कर बैठे थे। उनके सामने शिक्षक की कुर्सी-टेबल और एक छोटी सी अलमारी थी। मेरी टेबल इस तरह से रखी गयी थी कि क्लास के किसी बच्चे या शिक्षक मुझे गलती से भी न छू सकें। केवल मेरे आने-जाने के समय छूने की संभावना थी जिससे वे बड़ी होशियारी से बचते थे और अपनी पवित्रता कायम रखते! मैं जब स्कूल गया तब उस स्कूल में ब्राह्मण, गूजर और कायस्थ को छोडकर किसी भी दूसरी जाति का कोई विद्यार्थी नहीं था। हिंदुओं में मराठा या उसके समान सामाजिक हैसियत की किसी जाति का कोई छात्र भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई मुस्लिम छात्र भी नहीं था। मेरे स्कूल आने के एक साल बाद दो मुस्लिम विद्यार्थी स्कूल में भर्ती हुए और बाद में एक मराठा छात्र आया। इस सब का अर्थ यह था कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उस वक़्त केवल ब्राह्मण, गूजर और कायस्थों के पास ही था। शिक्षक मुझे छूते नहीं थे और छात्र भी उनका ही अनुसरण करते। धारप नाम के एक शिक्षक थे जो कहते थे मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक तुम्हें नहीं छुऊँगा। कपड़ों की बात करें तो दूसरे छात्रों के समान ही मेरे कपड़े भी थे बल्कि कुछ अर्थों में उनसे बेहतर थे।

वैसे देखा जाये तो मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाये। बहरहाल मेरे साथ होने वाले इस व्यवहार के कारण मेरे अंदर सवर्णों और दूसरी उँची जातियों के लोगों के प्रति द्वेष भर गया था। आते-जाते जब कोई मुझसे दूर होने को कहता तो उलटे मैं ही उससे कहता — तुम ही दूर हो जाओ। इस स्कूल में दाख़िला मिलने के पहले मैं लाडवली में रहता था। इसके बाद भी मैं लाडवली में ही रहा और वहाँ से करीब एक या डेढ़ मील पैदल चलकर रोज़ स्कूल आता था। उस ज़माने में ब्राह्मण और अन्य जातियों की कारस्तानियों के बारे में महारों में कई कहानियाँ प्रचलित थीं। स्कूल के दिनों में माँ की सख़्त हिदायत थी कि किसी के हाथ का दिया न तो खाना है, न ही पीना है। यहाँ तक कि पान भी नहीं खाना था। पता नहीं उसमें भी कोई कुछ मिला दे!

हमारा स्कूल सुबह दस या ग्यारह बजे से शुरू होता और शाम पाँच बजे छुट्टी होती थी। मैं सुबह खाना खाकर निकलता। शाम को घर आने तक बाहर पानी या खाने को छूता भी नहीं था। महाड के बाज़ार में जलावन की लकड़ी बेचने आने वाले हमारी जाति के लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं ब्राह्मणों के लड़कों के साथ स्कूल जाता हूँ। बाज़ार आने वाले कई रिश्तेदार मुझे सड़क पर खड़ा करके पूछताछ करते और चूमते थे। बाज़ार में आने जाने वाले सफेदपोश लोगों को यह बड़ा अजीब लगता था। वे इन ग़रीब लोगों का कई बार मज़ाक़ उड़ाते या फिर उनका अपमान भी करते थे। मेरी बिरादरी के इन ग़रीब लोगों को अकारण मिलने वाला तिरस्कार और उन्हें हीन समझा जाना मुझसे सहन नहीं होता था।

दलित मुक्ति से वर्ग संघर्ष तक

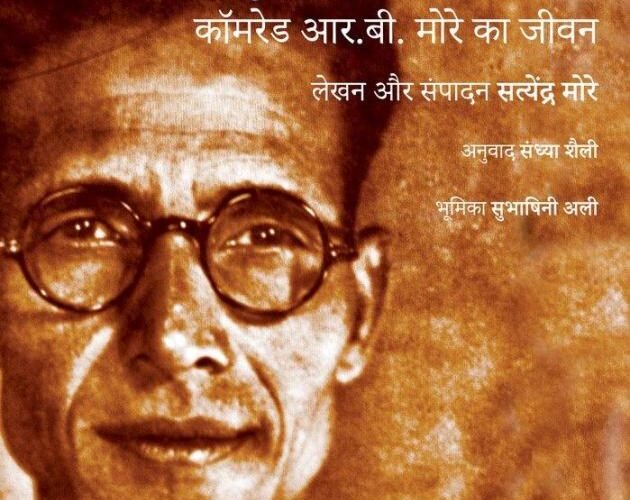

कॉमरेड आर.बी. मोरे का जीवन

लेखन और संपादनः सत्येंद्र मोरे

अनुवादः संध्या शैली

प्रकाशकः वाम प्रकाशन

मूल्यः 395 रुपये

रामचंद्र बाबाजी मोरे (1903–1972) का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले के महाड में एक दलित कृषि मज़दूर परिवार में हुआ था। ग्यारह वर्ष की आयु में, जब उन्हें छात्रवृत्ति मिलने के बावजूद स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ब्रिटिश सरकार को याचिका भेज दी। स्कूल को झुकना पड़ा। उन्होंने उसी समय से अस्पृश्यता और हर तरह के भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में महाड में हुए दो महत्त्वपूर्ण आंदोलनों के वे प्रमुख आयोजक थे — पहला,

दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने

का अधिकार दिलाने के लिए और दूसरा, मनुस्मृति के विरोध में। मोरे 1930 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित कम्युनिस्ट नेताओं में शुमार किए गए। वे सीपीआई(एम) की राज्य समिति के सदस्य चुने गए और इसकी मराठी साप्ताहिक पत्रिका ‘जीवनमार्ग’ के संस्थापक संपादक भी रहे। जाति के प्रश्न पर उन्होंने सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो को जो टिप्पणियाँ भेजीं, उन्हें ऐतिहासिक महत्त्व के

दस्तावेज़ के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष के मेल एक उदाहरण है।

Discover more from रचना समय

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

बेहद ह्रदय स्पर्शी है यह सब।

बाबाजी रामचंद्र मोरे की आत्मकथा पढ़कर यह मालूम पढ़ता है कि महाराष्ट्र में दलित परिवार के बच्चों की शिक्षा के सामने किस प्रकार की दीवार खड़ा किया करते ऊंची जातियों के लोग। उस दीवार को किस प्रकार तोड़ते हैं मोरे साहब यह उनकी आत्मकथा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

ऐसा लगता है आत्मकथा के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वे भी यहां प्रकाशित करने चाहिए थे।

महाराष्ट्र के दलित आंदोलन की जड़ें महात्मा फुले शाहू महाराज से होती हुई बाबासाहेब आंबेडकर तक पहुंचती है। दलित मुक्ति के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा आंदोलन किया था वह था महाड जल सत्याग्रह। जिसे चवदार तालाब सत्याग्रह भी कहा जाता है।

इस सत्याग्रह को जमीन पर खड़े करने में आर बी मोरे की बहुत ही अहम भूमिका थी महाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में घूम-घूम कर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, चंदा किया आन्दोलन कारियों के रहने की व्यवस्था की, बाबा साहब अंबेडकर की मुंबई से लेकर कोकण तक की यात्रा का प्रबंध किया इस पूरे आंदोलन की रूप रेखा तैयार करने में आर बी मोरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी आन्दोलन के बाद ही दलित प्रश्न को भारतीय राजनीति में स्पेस मिलने लगा। डॉ मुख्तार खान